Фото: Orange county archives / wikimedia

Недавно московские законодатели предложили запретить продажу алкогольных напитков по пятницам. Инициатива предсказуемо встретила волну критических отзывов, в том числе среди представителей госструктур. Значительная часть экспертов также сходится на том, что эта идея будет похоронена, как и многие другие экстравагантные законопроекты, на которые столь богаты в последнее время наши законодатели. “Солидарность” решила воспользоваться случаем и провести для читателей небольшую экскурсию по истории алкогольных запретов.

Он не был самым суровым или длительным в истории, но прославился гораздо больше остальных. “Сухой закон” в США, начавшийся с принятия под Рождество 1919 года знаменитой Восемнадцатой поправки к Конституции США, запрещавшей производство, импорт и продажу внутри страны опьяняющих спиртных напитков, - пожалуй, один из самых романтизированных и кинематографичных эпизодов американской истории.

Америка, как и другие страны англосаксонского круга, всегда была пьющей страной, однако во многом это уравновешивалось ролью, которую в ней играли общины наиболее строгих протестантских деноминаций. Еще в начале XIX века пресвитерианские и методистские проповедники развернули в отдельных штатах ожесточенную борьбу против салунов, которые, по их мнению, угрожали традиционным христианским и семейным ценностям.

Война шла с переменным успехом, но только в середине XIX века активисты смогли добиться введения антиалкогольных законов более чем в десяти штатах. А к концу XIX века прогибиционисты (движения и партии, выступавшие за “трезвую Америку”) смогли заявить о себе уже на федеральном уровне. В 1893 году создается общенациональное объединение сторонников трезвости - ASLA, “Антисалунная лига” Америки.

Основатель ASLA Говард Рассел многому научился у крупного бизнеса - опираясь на поддержку общин Юга и сельской части Севера, он смог превратить Лигу в структуру, готовую, если надо, агрессивно воздействовать на общественное мнение и политиков с использованием газет и манипуляций - в общем, используя все возможные, в том числе полузапрещенные лоббистские, приемы.

К началу в Европе Великой войны Лиге удалось добиться введения антиалкогольных законов разной степени строгости в большинстве штатов и округов; к 1917 году, когда Америка присоединилась к боевым действиям, вопрос о национальном запрете спиртного был доведен до Конгресса (лозунги в поддержку трезвости резко усилились на волне патриотической риторики).

Конгресс проголосовал так, как надо было Лиге, и неудивительно: голосование было открытым, и даже среди противников сухого закона нашлось немало тех, кто попросту не решился возражать публично:

“На три дня мы заняли телеграфные линии Конгресса, - вспоминает один из активистов Лиги. - Один наш друг послал семьдесят пять телеграмм, каждую за подписью разных его подчиненных. Кампания удалась. Конгресс сдался. Первым выбросил белый флаг сенатор Уоррен Хардинг от Огайо. Он нам честно признался, что выступал против поправки, но поскольку телеграммы уверили его, что деловой мир требовал ее принять, он пересмотрел свое мнение и проголосовал “за””.

Не помогло даже противодействие президента Вильсона. На полное “осушение” с момента принятия поправки Америке отводился месяц. Тысячи производств по всей стране должны были закрыться, а их рабочие - оказаться на улице.

Кто почти сразу озолотился после принятия поправки, так это аптекари: спиртосодержащие настойки стали пользоваться большим спросом по всей стране; хорошо шел “в медицинских целях” и особый лечебный виски...

Воспряли духом и самогонщики, которых в Америке звали поэтичным словом “moonshiners” (от moonshine - “лунный свет” - так на местном жаргоне называли дистилляты кустарного производства), благо первое время после введения Восемнадцатой поправки домашнее изготовление спиртных напитков без цели сбыта, а также хранение спиртного для собственных нужд не преследовались. Тут-то и взошла звезда бутлегеров - нелегальных торговцев спиртным, которые быстро почувствовали, какие колоссальные барыши лежат практически на поверхности, стоит лишь приложить немного усилий к организации теневого рынка.

В результате производство алкоголя, вместо того чтобы затухнуть, ушло в буквальном смысле в подполье - в полицейских отчетах того времени можно найти немало записей о ликвидации целых подземных фабрик, на которых трудились десятки работников. При этом тысячи литров заграничного алкоголя от терпящих миллионные убытки поставщиков только и дожидались смелого контрабандиста, чтобы быть проданными по тройной цене в одном из подпольных баров, где виски подавался в медном чайнике.

К тому же два штата - Коннектикут и Род-Айленд - так и не ратифицировали поправку и остались “мокрыми”. Вывоз алкоголя из этих штатов был официально запрещен, но в любом заградительном барьере можно найти лазейку с помощью денег.

Сохранялся и еще один канал: спирт по-прежнему в больших количествах производился для промышленных нужд. Со временем, однако, власти обязали добавлять в технический спирт вещества, делающие его непригодным для употребления внутрь, или заменять этанол смертельно опасным метиловым спиртом. Но эти меры привели лишь к росту тяжелых отравлений среди населения.

Между бутлегерами и властями развязалась “химическая война” - специалисты на подпольных производствах искали все новые способы очистки промышленного денатурата, их коллеги, работающие на правительство, создавали все новые формулы трудноочистимых спиртов. А американцы - те, кто не мог себе позволить настоящий контрабандный виски или бренди, - продолжали умирать от интоксикации.

В конце двадцатых полицейские органы вынуждены были признать: сухой закон работает только в патриархальных сельских регионах, где антиалкогольные меры были популярны и до того. В крупных же городах по-прежнему пьют все...

Сторонники запрета надеялись, что отказ Америки от алкоголя приведет к снижению преступности и росту нравственности среди населения. Отчасти успехов они добились - в первые годы после запрета количество преступлений на бытовой почве в американских городах и поселках резко уменьшилось. Пропорционально росту влияния и силы мафии, взявшей под свой контроль оборот алкоголя.

Ставки для игроков теневого рынка были крайне высоки. Судьба знаменитого Аль Капоне, нажившего миллионы на контрабанде алкоголя, но попавшего в тюрьму за неуплату налогов, известна всем. Чуть менее памятен факт, что именно бутлегерству обязан вхождением в политическую элиту Америки клан Кеннеди: именно на теневом обороте алкоголя сделал состояние отец Джона Кеннеди Джозеф, основатель этой политической династии.

И усиление организованной преступности, и раздувшийся теневой сектор экономики на фоне Великой депрессии, которая ударила по стране в 1929 году, окончательно лишили сторонников “сухой Америки” массовой поддержки.

В 1933 году Восемнадцатая поправка была официально отменена - провожали ее в последний путь звоном бокалов по всей Америке. Вместе с ней ушла в историю короткая, но колоритная эпоха, оставив нам на память кинематографический образ бутлегера с “томми-ганом” (пистолет-пулемет Томпсона), выглядывающим из-под полы элегантного черного плаща...

Многие любят полушутя напоминать: в России введение строгих мер против спиртного приводит к необратимым последствиям. От старта “горбачевской” антиалкогольной кампании 1985 года до краха СССР прошло всего шесть лет. Если следовать этой же логике - всего три года потребовалось для разрушения страны другому “сухому закону”, принятому в России в 1914 году на фоне начавшейся войны...

17 июля 1914 года в России объявляют всеобщую мобилизацию - войне быть... В тот же день выходит указ, запрещающий на время мобилизационных мероприятий продажу населению вина и водки во избежание беспорядков.

А уже 22 июля выходит другой закон: запрет “продлить вплоть до окончания военного времени”.

Несмотря на общее патриотическое возбуждение, охватившее в начале войны российские города, запрет обернулся беспорядками и погромами, усмирять которые пришлось силами полиции.

Введение “сухого закона” дорого обошлось российской казне: несмотря на то, что винная монополия, действовавшая в России с 1894 года, в 1913 году была отменена, российская казна серьезно зависела от “пьяных доходов”. Больно ударили по ней и необходимость выплачивать компенсации владельцам винно-водочных заводов, которые были вынуждены закрыться и рассчитать тысячи рабочих.

Вскоре выяснилось, что, несмотря на суровость, действует закон не для всех - “в виде исключения” было разрешено подавать крепкие напитки в первоклассных ресторанах и клубах. Доступ туда был открыт только “чистой публике”. Это сразу породило прибыльный бизнес: сдачу в аренду по скромной цене фраков и белоснежных манишек на один вечер тем, кто хотел тепло провести время, но средств на костюм не имел.

Что же до крестьян и мещан, основных потребителей водки, то в первое время после отмены закона статистика действительно фиксировала благоприятные тенденции: в тюрьмы и учреждения для душевнобольных стало попадать гораздо меньше пьяниц, снизилась и уличная преступность. Зато забили тревогу врачи: люди стали гораздо чаще умирать от суррогатов.

Массовое недовольство все чаще прорывалось наружу и оборачивалось беспорядками. Когда в 1915 году по Москве и Петербургу прокатилась волна погромов предприятий, принадлежащих лицам с немецкими фамилиями, толпа особенно рьяно ударила по складам хмельного:

“...Имущество разбиваемых магазинов и контор уничтожалось без расхищения, - читаем в одном из полицейских отчетов, - но к вечеру и настроение толпы, и состав ее значительно изменились, начался грабеж, в котором немалое участие приняли женщины и подростки; во многих случаях ограбленные помещения поджигались. Разбитие водочной фабрики Шустера и винных погребов еще более озверило толпу, которая начала уже врываться в частные квартиры, разыскивая немцев и уничтожая их имущество. Поджоги, грабежи, буйство продолжались всю ночь с 28 на 29 мая, и только утром этого дня были прекращены совместными усилиями полиции и войск, с применением оружия, так как в некоторых местах толпа проявила попытки строить баррикады”.

Впрочем, уже с осени 1914 года право устанавливать строгость ограничений было отдано местным властям - поэтому во многих городах под запретом оставались только водка и крепкие напитки - да и их можно было получить по особой просьбе в исключительных случаях... Непритязательные же потребности большей части общества с лихвой начали удовлетворять самогонщики. И деревня пила, несмотря на сухой закон, - тем больше, чем дальше затягивалась война, чем хуже становилось с товарами и экономикой в стране и, соответственно, с когда-то бившими ключом патриотическими настроениями.

А потом случился сначала февраль, а затем октябрь 1917-го.

“Вот уже почти две недели, - писал об изнанке революционных событий 1917 года Максим Горький, - каждую ночь толпы людей грабят винные погреба, напиваются, бьют друг друга бутылками по башкам, режут руки осколками стекла и точно свиньи валяются в грязи, в крови. За эти дни истреблено вина на несколько десятков миллионов рублей и, конечно, будет истреблено на сотни миллионов”.

Трагикомическую историю событий ноября 1917-го до сих пор помнят в Вятке (Киров). 11 ноября, опасаясь погромов, верные Временному правительству власти приняли решение заранее уничтожить запасы на заводских винных складах, вылив их через канализационную трубу в реку... но не учли, что незадолго до того на реке Вятке стал лед.

“...С раннего утра, - писала о случившемся “Крестьянская газета Вятского губернского земства”, - по городу ураганом разнесся слух, что у завода Зонова винный склад вылил спирт. Побывавшие там, полакомившись и сделав запасы, добавляли: он вылит так хорошо, лежит на льду толстым пластом, что только знай бери, кому сколько угодно. (...) Улицы на редкость оживились. По тротуарам и дороге спешила... разная публика: солдаты, рабочие, женщины, подростки. С собой они несли... пустопорожние ведра, жестяные чайники, жестяные бураки из-под молока, четвертные бутылки, пивные, разные небольшие склянки, эмалированные кружки, бокалы, чашки и т.д. (...) Как передают, спирт лился из винного склада в реку всю ночь на субботу, через особую трубу. Беспрепятственное снимание “сливок” происходило до 8 - 9 часов утра. Около этого времени для охраны уже начавшегося разбавляться спирта явились наряды милиционеров и солдат... Одновременно... в “спиртовое озеро” было вылито пять бочек дегтю, вылиты нечистоты, керосин... Но ни образовавшиеся заставы, ни порча спирта не могли задержать начавшегося паломничества “посудников” из центра города. Для большей части населения это шествие вселяло панику и страх. (...) Ночью в городе во многих местах была слышна стрельба. В течение субботы были столкновения пьяных с патрулями, в результате которых произошла кровавая стычка у магазина Кардакова. Между прочим, толпой солдат убит... бывший губернский тюремный инспектор”.

Постепенно пьяные бунты угасли, да и власть в стране сменилась - впрочем, разрешать свободную продажу водки большевики не торопились. Правда, уже с введением НЭПа ограничения на оборот пива и вина были смягчены. Но водки в продаже не было до 1924 года.

“ ...Два слова об одном из источников резерва - о водке, - выступил Сталин на XIV съезде ВКП(б). - Есть люди, которые думают, что можно строить социализм в белых перчатках. Это - грубейшая ошибка, товарищи. Ежели у нас нет займов, ежели мы бедны капиталами и если, кроме того, мы не можем пойти в кабалу к западноевропейским капиталистам... то остается одно: искать источников в других областях... Тут надо выбирать между кабалой и водкой, и люди, которые думают, что можно строить социализм в белых перчатках, жестоко ошибаются”.

Первая советская водка, прозванная “рыковкой” по имени тогдашнего главы Совнаркома, появилась на прилавках в декабре, вместе с целым рядом коньяков и настоек. Правда, от дореволюционных эти напитки отличала меньшая крепость - около тридцати градусов вместо прежних сорока.

“А знаете, неплохая это штука - “Русская горькая”. - “Что вы! Гадость!” - “Не скажите. Ею хорошо разбавлять спирт...” - это анекдот 1924 года.

Или другой, гораздо более опасный для рассказчика: “На том свете почившего Владимира Ленина встретил Николай II: “А вы, я слышал, тоже водочку выпустили? И как? Тридцать градусов? И стоило из-за десяти градусов революцию затевать?”

Однако в некоторых странах “антиалкогольный эксперимент” не только пережил свое время, но и длится до сих пор, что не может не говорить о его успешности. Это, прежде всего, страны “водочного пояса” Европы - Скандинавии.

Пионером антиалкогольной борьбы в Европе стала Швеция. В обиходе соседей этой страны до сих пор живо выражение “пьяный, как швед”. В конце XVIII - начале XIX века винокурение практически не контролировалось и не регулировалось шведскими властями. Добавьте сюда холодный климат и пристрастие шведов к крепкому - после этого не стоит удивляться, что в те годы либо кабак, либо винокурню можно было найти едва ли не в каждом дворе, а уровень потребления спирта на душу населения бил все рекорды.

Уже со второй трети XIX века шведские власти стали вводить постепенные ограничения на производство спиртных напитков - в частности, установив минимальный порог производительной мощности для винокурен. Кроме того, открыть питейное заведение теперь можно было лишь с разрешения местной общины.

Но поворотной точкой для шведов стал 1865 год, когда в городе Гётеборге (в старой традиции - Готтенбург) пастор Петер Визельгрен, широко известный в тогдашней Швеции как филантроп, предложил довольно необычный способ решения проблемы, который позже получил название “Готтенбургская система”.

Под руководством Визельгрена было создано специальное питейное акционерное общество, которому удалось добиться получения в Гётеборге монополии на продажу спиртного. Целью этого общества было не получение прибыли от продажи алкоголя, а сокращение его неумеренного употребления. И благодаря монополии удалось добиться быстрой ликвидации большей части питейных заведений.

Заведения, работавшие “под Визельгреном”, должны были соответствовать жестким параметрам. Во-первых, основной статьей дохода в них становился не алкоголь, а обильная закуска, которую там должны были предлагать посетителю. Почти весь доход от продажи алкоголя за вычетом небольшого фиксированного процента направлялся на общественно значимые нужды. Кроме того, отныне было запрещено отпускать спиртное молодежи, не достигшей восемнадцати, а также пьяницам. Невозможно стало попросить, как раньше, налить рюмку-другую в кредит.

“Готтенбургская система” быстро распространилась не только в Швеции и Норвегии, которая тогда находилась в унии со шведской короной, но и в Финляндии, бывшей в те годы автономией в составе России. В конце концов идея “ответственной продажи” добралась даже до Шотландии, где и сейчас можно найти несколько “готтенбургских” пабов - или, по местному, “goths”. Сто лет назад их было куда больше.

В конце второго десятилетия XX века шведы решили сменить тактику. Новый подход к контролю за тем, сколько и как пьют соотечественники, предложил врач и политик либерального крыла Иван Братт, сумевший перед этим целенаправленно скупить львиную долю всего алкогольного бизнеса страны. Фактически “система Братта” подразумевала введение талонов на крепкий алкоголь.

Взрослому и имеющему постоянный доход шведу полагалась специальная книжечка - “мутбок”. Каждая покупка спиртного фиксировалась в книжечке - более определенного количества в месяц купить было нельзя. Женщинам “мутбок” получить было труднее. А замужней даме, супруг которой уже имел заветную книжку, и вовсе невозможно.

К моменту, когда “система Братта” получила распространение, она стала оплотом сторонников умеренного потребления алкоголя в борьбе с желающими полностью запретить продажу спиртного. А позиции последних были настолько сильны, что в 1922 году в Швеции состоялся референдум по поводу введения полноценного сухого закона. Победили противники запрета с перевесом всего лишь в 1%.

Это было время, когда антиалкогольные реформы стали мировым трендом, и Скандинавия не осталась в стороне. В 1915 году полный запрет спиртного вводят исландцы, а в 1919 году - норвежцы и финны. В Финляндии “сухой закон” продержался до начала тридцатых, в Норвегии - до 1923 года, а в Исландии - до 1921 года. Сдались исландские власти, правда, не по своей воле - испанцы, которые потеряли в Исландии важный рынок сбыта, отказались закупать рыбу, которая в те годы была “нефтью и газом” Исландии. Однако покупка спиртного оставалась в этой стане крайне трудным делом до 1935 года, пока местный альтинг (парламент) не снял, наконец, ограничения на продажу вина и крепких напитков, оставив под запретом, как ни парадоксально... пиво крепче 2,5 градусов. Логика простая: пиво дешевле - а значит, и больше располагает к неумеренному потреблению. Этот запрет снимут только в восьмидесятых.

Шведская система книжечек сошла на нет в 1955 году, но государство сохранило полный контроль за алкогольным рынком через госмонополию - Systembolaget. Также поступили и в Финляндии.

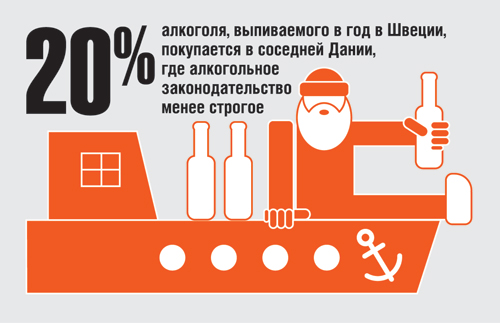

Сейчас Швеция, как и Финляндия, - член ЕС, с правилами которого практика полной госмонополии на спиртное расходится. В той же Швеции государству пришлось отпустить на волю продажу алкоголя в барах и ресторанах, однако Systembolaget (или “Система”, как ее называют шведы) и сейчас безраздельно царит в розничной торговле спиртным. И если в баре пиво или вино можно заказать уже в 18 лет, то в “Системе” до 20 лет шведу делать нечего. Не продадут бутылку и человеку, находящемуся в состоянии опьянения.

Кроме того, власти Швеции ввели прогрессивную систему акцизов. Теперь акциз на бутылку вина в несколько раз выше, чем на бутылку пива, а уж цена бутылки крепкого алкоголя и вовсе взлетает до небес. Поэтому популярность паромных маршрутов в соседнюю Данию, особенно заметная перед праздниками, объясняется вовсе не праздной любовью шведов к стране Андерсена и Гамлета...

Но тонкости культурных предпочтений - это уже другая история.

Графика: Олег Сдвижков

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь на сайте

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь на сайте

Если вам не пришло письмо со ссылкой на активацию профиля, вы можете запросить его повторно