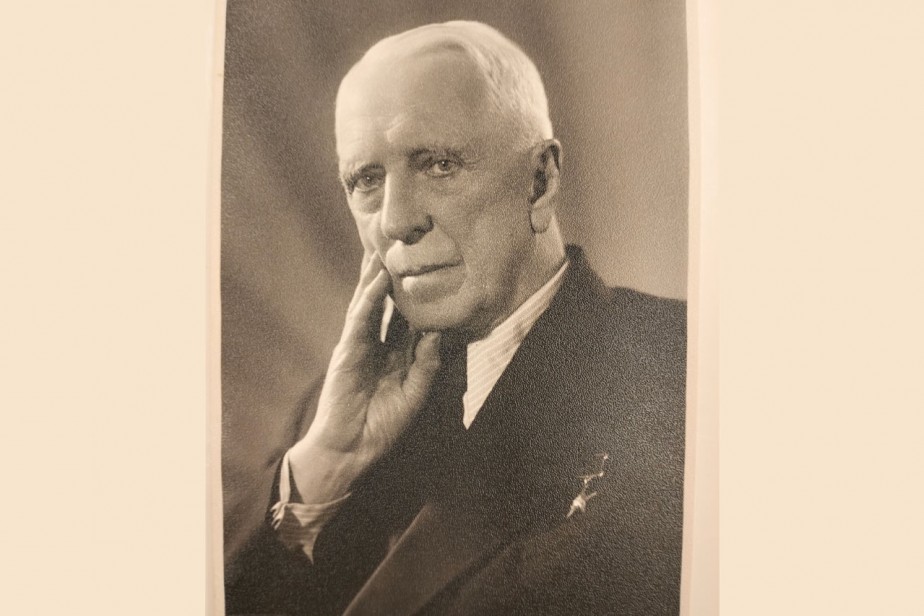

13 июля исполнилось 150 лет со дня рождения одного из первых советских академиков в области горного дела Александра Скочинского (на фото) - основателя научной школы, изучающей движение воздуха и пыли в подземных выработках, Героя Социалистического Труда. Член профсоюза горнорабочих, Скочинский многое сделал для безопасности труда шахтеров, а по его монографиям до сих пор учатся будущие специалисты горного дела.

Более двадцати лет Александр Скочинский возглавлял Институт горного дела Академии наук СССР, названный впоследствии его именем. Основные труды ученого имеют практическое значение, они посвящены вопросам предотвращения пожаров и взрывов в рудниках, проблемам безопасности труда шахтеров.

Он состоял членом Всероссийского профсоюза горнорабочих со дня его основания, а также - Межведомственного научно-исследовательского совета по безопасности работ в горной промышленности при ВЦСПС.

Годы жизни Александра Скочинского (1874 - 1960) пришлись на очередную переломную эпоху в истории, и даже не одну. Вехи личной биографии наложились на вехи в жизни страны. Польский дворянин, фигурант “Шахтинского дела” (судебно-политический процесс 1928 года, на котором свыше 50 руководителей и специалистов угольной промышленности СССР обвинялись во вредительстве и саботаже), заведующий кафедрой Московского горного института, консультант по вопросам строительства Московского метрополитена, организатор Западносибирского филиала АН СССР… В его биографии сходятся многие линии, его руку пожимали многие исторические личности, а сам он не единожды оказывался на “лезвии бритвы”.

ВЕТРЕНАЯ СУБСТАНЦИЯ

Александр Александрович Скочинский родился в Якутии, в семье польских политических ссыльных, гимназию окончил в Красноярске, а высшее образование получил в Санкт-Петербурге - в Горном институте императрицы Екатерины II.

Преддипломная практика Скочинского проходила в Донецком угольном бассейне, на Корсуньской копи - шахте “Кочегарка”, основанной в 1867 году и проработавшей 130 лет, вплоть до конца ХХ века.

В своем отчете о практике Скочинский написал, что при способе работ, употребляющемся на руднике, он буквально минирован гремучим газом - метаном, а “единственным средством, могущим ослабить эту постоянную опасность, является сильная и всегда исправная вентиляция и надзор за количеством выделяющегося газа”.

Пройдет еще несколько лет, и горный инженер Скочинский станет основателем научной школы в области рудничной аэрологии - отрасли горной науки, изучающей атмосферу в шахтах, законы движения воздуха, газообразных примесей, тепла и пыли в подземных выработках.

Печальный прогноз студента Скочинского о шахте “Кочегарка” сбылся в феврале 1917 года, когда взрыв метана и угольной пыли унес жизни 28 горняков и 5 горноспасателей - сотрудников Центральной спасательной станции (в будущем - Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности).

Рудничная атмосфера - вечно меняющаяся субстанция, параметры которой зависят от множества условий. Чем дольше разрабатывается рудник, тем сложнее в нем работать: накапливаются вредные вещества, ухудшаются условия труда, а вот количество полезных компонентов руды, напротив, снижается.

“Риск погибнуть для горнорабочего был в три-четыре раза больше, чем для заводского рабочего”, - описывал Скочинский ситуацию с безопасностью на рудниках в 1915 году.

А через десять лет, выступая на первом Донецком съезде по безопасности горных работ в Горловке, он апеллирует к благоразумию уже советского государства: “Горные работы должны быть дешевы, правильны и безопасны. Этому наше поколение учили в школе. Однако по мере того, как ширилось и углублялось изучение несчастных случаев, происходивших в горной промышленности, и множились научные достижения в области борьбы с этими последними, возникло сомнение в правильности того, что требование безопасности ставят на третьем месте, а дешевизны на первом. Выяснилось гораздо большее, что мы думали раньше, влияние безопасности производства на стоимость его, даже более того - на баланс основного капитала страны, ибо главное богатство каждой страны - ее трудящееся население. Выяснилось, что борьба с несчастными случаями выгодна и должна вестись не только во имя культуры и гуманности, но и во имя материальной выгоды государства в целом… Требуется, чтобы горные работы велись: во-первых, безопасно, во-вторых, правильно и, в-третьих, дешево”.

С 1930 года жизнь Скочинского связана с Московским горным институтом, ныне входящим в состав Национального исследовательского технологического университета МИСиС. Претерпев многообразные преобразования, некогда возглавляемая Скочинским кафедра Горного института теперь называется “Безопасность и экология горного производства”. Одна из крупнейших в НИТУ, она состоит большей частью из продолжателей научной школы Скочинского.

Точкой отчета этой школы принято считать 1904 год, когда была опубликована диссертация Скочинского “Рудничный воздух и основной закон движения его по выработкам”.

- Это базовая книга, самый главный труд для вентиляционщиков, для аэрологов, - объясняет профессор кафедры “Безопасность и экология горного производства”, доктор технических наук Сергей Кобылкин. - Скочинский поднял учение о проветривании рудников на принципиально новый качественный уровень. Процессы вентиляции были не только скрупулезно описаны, но и научно объяснены. Иными словами, то, что ранее считалось “искусством”, то есть непонятным, с оглядкой на интуицию, эмпирику, личные знания, в диссертации Скочинского преобразовалось в полноценную науку, основанную на математических расчетах, физических законах.

По монографиям Скочинского студенты горных вузов учатся до сих пор. Да, есть более новые учебные пособия. Например, “Рудничная аэрология” Кима Ушакова. Однако этот труд конца 70-х годов прошлого века рассчитан, скорее, на просвещенного инженера с хорошим знанием математики и физики, чем на неопытного студента. Такому студенту требуется более понятное изложение. И здесь на помощь преподавателю приходит “Рудничная вентиляция” Скочинского, написанная простым и по-старомодному изящным языком.

Однако рудничная вентиляция - хотя и базовое, но далеко не единственное направление школы Скочинского. Последователи академика развивают и другие обозначенные им линии горного дела. Среди них борьба с пылью на горных предприятиях, с рудничными пожарами, газообразованием в шахтах, горноспасательное дело… И работа ведется не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Перми, Туле, Магнитогорске, Донецке…

- Существует настоящий “феномен школы академика Скочинского”, - утверждает Сергей Кобылкин. - Она сама себя развивает, формирует и подпитывает кадрами. От учителя к ученикам тянется не только научная, но и эмоциональная связь.

Уже три года Сергей Сергеевич вплотную занимается историей своей кафедры. Он говорит, что ему несказанно повезло - и он успел заскочить “в последний вагон последнего поезда”: имел честь быть знакомым и даже другом горных инженеров старой выучки - тех, кто лично знал Скочинского.

Частные человеческие истории делают ближе и понятнее общую историю горного дела. В коридорах Горного института НИТУ МИСиС висят парадные портреты и даже барельефы с изображением легендарных профессоров-горняков. И почти о каждом из этих титанов горного дела имеются “апокрифические” предания. Кружевной платочек Анны Ивановны Ксенофонтовой, взрывной характер Николая Васильевича Ножкина, лихо закрученные усы Александра Митрофановича Терпигорева, легкий тремор правой руки Александра Александровича Скочинского… Эти, казалось бы, незначительные для общего развития горной науки детали придают ей колорит, обаяние. Чем больше и подробнее мы помним, тем насыщеннее и осознаннее наша жизнь.

Рассказывают, что Скочинского очень любили студенты Московского горного института. Каждая его лекция была культурным событием. Рано утром приезжала черная “Волга”, из нее выходил Скочинский, неторопливо шагал по институтским коридорам, элегантно опираясь на трость. Его сопровождала целая свита студентов. Лекции проходили в большом актовом зале и неизменно заканчивались бурными овациями слушателей.

Скочинский был невысоким и худощавым, с благородной седой головой, а его руки едва заметно дрожали. И о том, почему Скочинский поседел и отчего у него начали дрожать руки, тоже есть истории.

Работая в Донбассе, тридцатилетний Скочинский попал в аварию на одной из шахт. Его засыпало породой, и он оказался заблокированным на большой глубине. Шансов спастись было столько же, сколько и погибнуть: пятьдесят на пятьдесят. Пока он находился под землей, переходя от надежды к отчаянию и от отчаяния к надежде, передумал многое и на собственном опыте ощутил, насколько важны для шахтера вопросы безопасности. Когда же Скочинского откопали, вытащили из-под земли, то увидели, что за несколько часов он стал совершенно седым.

А про дрожание рук легенда такая. В 1949, кажется, году Скочинского вызвал к себе Сталин. На кафедре поднялся переполох, страшное волнение. Что, зачем, почему? Тут два варианта: либо похвалят, либо что-то произойдет нехорошее. Скочинский поехал, вернулся - все в порядке, Сталин поблагодарил за работу по восстановлению шахт Донбасса, пожал руку. Но эмоциональное напряжение было настолько велико, что после сталинского рукопожатия у Скочинского начали трястись руки.

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь на сайте

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь на сайте

Если вам не пришло письмо со ссылкой на активацию профиля, вы можете запросить его повторно