Фото Глеба Савина

Все большее распространение нетипичных (нестандартных, неустойчивых, неформальных, «гибких», атипичных) форм занятости на российском рынке труда, в конечном счете, приводит к социальной деградации работников. Эту мысль озвучил ведущий специалист социально-экономических программ АНО «Центр социально-трудовых прав» (ЦСТП) Петр Бизюков на круглом столе «Регулирование трудовых отношений в условиях неустойчивой занятости», который состоялся сегодня в Москве.

Вывод эксперта основывается на результатах исследования «Изучение практик регулирования рудовых отношений в условиях неустойчивой занятости», проведенного ЦСТП при поддержке Фонда им. Фридриха Эберта в 2012 году. Объектом научных изысканий стали работники, не имеющие официального бессрочного договора. Около 40 человек из разных регионов страны, разных профессий, пола и возраста были опрошены методом свободного, фокусированного, экспертного интервью. Как рассказал корреспонденту «Солидарности» Петр Бизюков, материалы исследования заняли сотни страниц.

По результатам научной работы были выделены группы работников, относящиеся к двум типам трудовых траекторий (причин), которые привели их к необходимости работы в нестандартных условиях: нисходящая и адаптационная траектории. В первом случае, люди пытались получить любую работу, на любых условиях, чтобы предотвратить сползание в нищету с надеждой перейти в итоге на стабильную, гарантированную работу. Однако, этого так и не происходило, а, напротив, высококлассные специалисты в итоге «съезжали» на более примитивную, низкооплачиваемую работу в условиях нестабильной занятости. Во втором случае (как правило, это молодые работники до 25 лет) выбирали наиболее высокооплачиваемую для себя работу, не обращая внимания на условия труда, то есть адаптируясь на рынке труда. Для них нестандартные формы занятости стали вполне обычными, а про, например, бессрочный трудовой договор они ничего и не слышали.

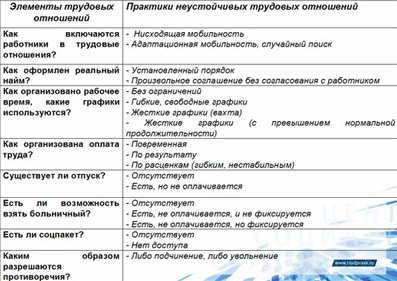

Это, безусловно, играет на руку работодателям, поэтому социально-трудовые взаимоотношения в неформальном секторе принимают совершенно уродливые формы. Например, вот такие:

- Такие условия занятости приводят к тому, что люди серьезно перерабатывают, и у них просто не остается времени на создание семьи или воспитание детей, или на занятия общественно-полезной деятельностью, спортом, хобби, на получение дополнительного образования, - констатировал Петр Бизкюков. – Это называется социальной деградацией.

Вице-президент РСПП Федор Прокопов, присутствовавший на мероприятии, назвал результаты исследования «излишне эмоциональными» и отметил, что его авторы как будто бы изначально придерживались некой позиции, а потом подогнали решение под условия задачи. Он, не соглашаясь с некоторыми выводами, например, считает, что временная неформальная занятость, напротив, может дать шанс работнику найти хорошую, стабильную, постоянную высокооплачиваемую работу в будущем.

При этом депутат Госдумы Михаил Тарасенко заметил, что Всемирная конфедерация профсоюзов на Ванкуверском конгрессе приняла решение о том, что «гибкие» формы организации труда стали тормозом в развитии трудовых отношений, и отбрасывают мир в прошлое.

- Необходимо поставить работодателей перед фактом: государство приняло то или иное политическое решение, которое все потом будут выполнять, - заявил он, касаясь законопроекта о запрете заемного труда. - Должна быть такая постановка вопроса: если ты платишь скрытую зарплату, то не просто унижаешь человека, оставляя его без будущего, но и совершаешь государственное преступление.

В свою очередь секретарь ФНПР Олег Соколов подчеркнул:

- Трудовое законодательство не должно стимулировать «гибкость» рынка труда: оно изначально создавалось как правозащитное законодательство, которое отстаивает права работников. И когда наши уважаемые работодатели говорят о том, что Трудовой кодекс должен стимулировать рост производительности труда, они что-то, на мой взгляд, напутали в тех законодательных инструментах, которые должны для этого использоваться.