Рисунок: Дмитрий Петров / архив "Солидарности"

Более трех месяцев прошло с момента введения «третьего пакета» экономических санкций стран Запада в отношении России. На этот раз объектом санкций стали отечественные предприятия, представляющие ключевые отрасли экономики: банки, оборонные и нефтегазовые предприятия. Кроме того, Россия в ответ ввела эмбарго на ввоз некоторых видов сельскохозяйственных товаров, что вкупе с действиями Европы и США может навредить отечественному агропрому. «Профсоюзный журнал» попытался оценить риски войны торговых санкций для российских наемных работников.

Взять самую большую в мире страну, залить кредитами «с горкой», подогреть с западного боку на быстром огне, всыпать три пакета санкций, помешивать на медленном огне до полного выкипания бюджета. Агрессивная риторика и крокодильи слезы — по вкусу. Похоже, примерно по такому рецепту наши западные, как все еще принято говорить, партнеры стали «готовить» Россию в уходящем году. Вопрос о том, к чему именно и почему готовить, оставим на откуп политологам и прочим хиромантам. А сами попробуем исследовать «побочные процессы» происходящего.

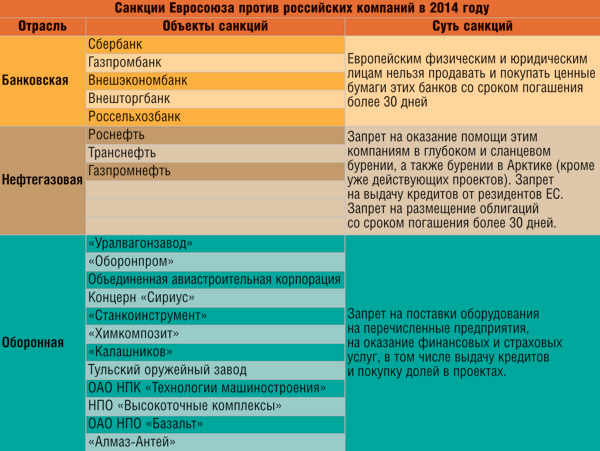

Тем более что, если спуститься с шапкозакидательских небес на нашу грешную землю, влияние экономических санкций США, ЕС и компании на жизнь рядовых россиян вовсе не так ничтожно, как говорят многие отечественные политики. (Особенно если вспомнить и о так называемых «ответных», со стороны самой России.) «Штрафы» наложены на крупнейшие российские предприятия оборонного, банковского и нефтегазового сектора (см. таблицу). Последний дает стране половину бюджета, но компаниям отрасли перекрыт доступ к выгодным западным кредитам и жизненно необходимым технологиям. То же и с «оборонкой».

При этом в одном только Газпроме более 400 тысяч работников, а вместе с членами их семей наверняка наберется до миллиона человек, напрямую зависящих от благополучия холдинга. В Сбербанке более 200 тысяч сотрудников, в Роснефти около 170 тысяч — перечислять можно относительно долго, учитывая еще и целую россыпь оборонных предприятий, подпавших под санкции. В трудных экономических условиях администрация любого предприятия старается сократить издержки, «оптимизировать» производство. На практике это почти всегда означает либо сокращение штата, либо урезание зарплат и социальных гарантий работникам.

В общем, есть о чем призадуматься. Плюс к тому (вернее, в минус) сложное экономическое положение страны обусловлено не только санкциями: рубль и нефть дешевеют, продукты дорожают, а финансовый блок правительства «развлекается» тем, что пересматривает оптимистичные экономические прогнозы, на основе которых уже сверстан бюджет, за который голосуют в Госдуме... И если западные санкции отразятся на работниках «проштрафившихся» предприятий, люди рискуют оказаться никак не защищенными именно в этих условиях. Так что попытаемся оценить риски.

Итак, доходы российского бюджета от нефтегазовой отрасли составляют, по последним данным, 49% от его объема. Эта цифра была названа в середине ноября на пленуме Российского совета Нефтегазстройпрофсоюза. Бюджет на 2015 и плановый период 2016—2017 годов составлялся исходя из стоимости нефти 100 долларов за баррель. Однако только за три осенних месяца стоимость барреля нефти марки Brent упала со 103 до 70 долларов. Президенту Путину приходится бодриться и говорить о том, что государство устроила бы цена и 60 долларов за баррель, хотя это означало бы уменьшение «нефтяной» части бюджета на 40%, что бодрости обывателю как-то не сообщает.

Вкупе с падением рубля все это, как было сказано выше, уже отражается на жизни рядовых россиян — в виде повышения цен на продукты и снижения покупательной способности. Работники нефтегазовой отрасли в этом смысле от прочих соотечественников не отличаются. Но коль скоро под удар попали непосредственно их предприятия, возникают опасения, что зарплаты будут снижаться и возможны сокращения.

Пока что, по утверждению председателей первичных организаций Нефтегазстройпрофсоюза, это не более чем опасения. Общее мнение можно выразить словами зампреда межрегиональной профсоюзной организации ОАО «Газпром» Кирилла Богуша:

— На данный момент не очень корректно было бы говорить о реальном снижении социальных гарантий. Имеются определенные опасения в связи с тем, что происходит на рынке энергоносителей. Но реальное положение наших работников остается стабильным, выполняются условия коллективных договоров и трудовых контрактов. Будем надеяться, что так оно и будет. Информации о возможных сокращениях у нас нет.

Такую позицию можно назвать скорее выжидательной, чем позитивной. Учитывая непредсказуемость ситуации на внешнеполитической арене, ключевыми словами в комментариях Кирилла Богуша и его коллег стоит считать «на данный момент» и «будем надеяться». Это косвенно подтверждает и аналитический отчет, подготовленный по заказу профсоюза компанией экспертного консультирования «Неокон», о влиянии экономических санкций на российский нефтегазовый комплекс.

Как отмечают авторы отчета, в условиях недоступности дешевых западных кредитов предприятия отрасли «вынуждены искать отечественные источники финансирования и обращаться в основном к государству как к источнику фондирования». По мнению специалистов «Неокона», это означает, что «нефтянка» должна демонстрировать государству эффективность расходов получаемых кредитов. Ведь объем их ограничен финансовыми возможностями кредитора, то есть государства. На этом же фоне усиливается и конкуренция за получение кредитов.

«Поэтому повышение эффективности использования рабочей силы и снижение затрат на нее (т.е. повышение производительности труда) входит в круг задач, стоящих перед нефтегазовыми компаниями», — делают вывод эксперты. Экономить, предполагают они, компании будут на поощрении сотрудников — как материальном, так и нематериальном — и на непрофильных проектах.

Можно предположить, что к последним могут быть отнесены культурно-социальные программы, действующие, в том числе, на базе «непрофильных объектов» — домов культуры, детских садов, пансионатов и прочего. При желании «непрофильным проектом» можно признать, скажем, и автобазу при предприятии. И — отдать ее в аутсорсинг. Оговоримся, что это всего лишь предположения: конкретных случаев урезания зарплат, соцгарантий и «культспорта» профсоюз не зафиксировал.

Что касается обращения компаний за помощью к государству, то здесь «Неокон» попал в десятку. Еще до своего рода презентации исследования, сделанной на пленуме профсоюза, компании Роснефть и «Новатэк» (последняя попала в «американский» список санкций) обратились в правительство с заявками на получение средств из Фонда национального благосостояния. По словам председателя Нефтегазстройпрофсоюза Льва Миронова, «Лукойл» тоже высказывал намерение «обратиться к государству за финансовой помощью».

Но госпомощь — не единственная альтернатива западным банкам: российская «нефтянка» ведет переговоры о кредитах, например, с китайскими финансистами. Успех переговоров не будет означать, что китайцы не заинтересованы во все том же «эффективном расходовании» заемных средств. Но если в эпоху европейских кредитов «на горло» рабочим не наступали, то почему им должны выйти боком кредиты китайские?

Другое дело, что в нефтегазовой отрасли и высокотехнологичное оборудование для топливно-энергетического комплекса, и технологии для горизонтального бурения почти полностью западные. И введенные санкции, говорит Миронов, «потенциально способны серьезно ограничить и задержать развитие российского нефтегазового сектора, в том числе при реализации арктических проектов». Иными словами, развития отрасли ждать особо не приходится: деньгами, пусть и китайскими, шельф не пробуришь. А стагнация в отрасли в какой-то мере должна будет отразиться и на росте зарплат и соцгарантий. Естественно, не лучшим образом.

Эксперты «Неокона» предлагают готовиться сразу ко множеству негативных факторов. Так, они полагают возможными масштабные сокращения — увольнения одних сотрудников с параллельной переподготовкой других, чтобы эти другие могли бы выполнять обязанности уволенных. «Остающиеся сотрудники получат новые — иногда несвойственные им — функции», — говорится в исследовании.

При этом значительно усилится внимание работодателей к соблюдению работниками трудовой дисциплины, а об отгулах и отпусках за свой счет можно будет практически забыть. Зато «компании денег жалеть не будут» на поддержку профильных учебных заведений в рамках своеобразного «импортозамещения мозгов». Причем неопытным сотрудникам придется начинать карьеру в не слишком выгодных условиях: «нефтеномика» должна быть экономной. В целом же экспертный прогноз говорит о том, что работать останутся лучшие из лучших — это ли не повод для профессионального развития?

«Задержать» же развитие самой отрасли, отметим, не означает «убить», а в условиях глубокого кризиса (если он настанет) добиться хотя бы опережающего инфляцию индексирования зарплат — уже хорошо. Дальше вся надежда на дипломатов и нормализацию международных отношений. Иными словами, надеяться на лучшее еще можно, поскольку нефтегазовая отрасль имеет слишком большое значение для государства, чтобы не помочь ей «приземлиться на мягких лапах». Но готовиться к худшему — уже можно. Как минимум это не повредит.

А что касается социальных гарантий, то правительство и без всяких санкций в последнее время регулярно предпринимает попытки пересмотреть или вовсе отменить «северные» льготы и компенсации, что сильно бы ударило по карману нефтяника. И здесь позиция Нефтегазстройпрофсоюза однозначна: этот номер не пройдет.

Вторую и более многочисленную группу российских компаний, на которые распространились западные санкции, составляют оборонные и машиностроительные предприятия. Но их многочисленность станет не столь очевидной, если обратить внимание на то, что большинство из них входит в государственный холдинг «Ростехнологии». Можно сказать, что под санкции подпал именно он, ну и еще несколько предприятий.

Так или иначе, при составлении прогнозов последствий в «оборонке» от недружественных шагов Запада следует учитывать специфику отрасли. Военная промышленность и производство двойного назначения относятся к «тонким», деликатным сферам, регулирование и развитие которых всегда в той или иной мере зависит от внешнеполитической ситуации. Это значит, что испытывать на себе какие-то ограничения и обходить их предприятиям отрасли и так приходится регулярно, вне зависимости от конкретных санкций, о которых идет речь именно теперь.

— Те предприятия, которые подпали в сентябре под санкции, сталкиваются с подобным не в первый раз. Мы помним, что Госдепартамент США уже налагал на часть из них ограничения по торговле на внешнем рынке, — говорит Андрей Чекменев, председатель Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности (Оборонпроф). — Конечно, нахождение под санкциями не очень приятно и связано, в частности, с тем, что ограничена возможность получения кредитов в зарубежных банках. А эти предприятия, поскольку они работают на внешнем рынке, пользовались данными услугами — вот здесь есть определенные проблемы.

Если говорить о внешних рынках сбыта, то для российской «оборонки» возможности выхода на них пусть некритично, но сократились: с инициаторами санкций уже особо не поторгуешь. Так, у «Ижмаша» (в прошлом году переименован в «Концерн “Калашников”») был рынок в Штатах, где предприятие продавало свои спортивные изделия. Закрытие «Ижмашу» доступа к этому рынку, как считают в профсоюзе, в перспективе может привести к проблемам для предприятия. (Кстати, когда планы ввести санкции только объявлялись, в США наблюдался возросший спрос на изделия «Калашникова», они массово скупались.)

Но нужно учитывать, что не все рынки потеряны. Традиционные направления — Индия, Китай, страны Ближнего Востока — остались за Россией, и страна работает с ними в «штатном» режиме. Кроме того, потери от вводимых санкций в какой-то степени компенсируются увеличением объемов гособоронзаказа.

— Я скажу даже больше: сегодня многие предприятия снижают объемы выпуска гражданской продукции, потому что действительно сильно возросла потребность обеспечить выполнение гособоронзаказа, — добавляет Чекменев. — И это вовсе не означает, что работники, выпускающие гражданскую продукцию, в чем-то ущемляются. Если вдруг «военка» начинает расти в объемах, то людей со стороны не возьмешь, и поэтому компенсируют тем, что часть производства и, соответственно, работников «перенастраивают» на «военные» рельсы.

По словам председателя Оборонпрофа, предприятия отрасли достаточно интенсивно выполняют гособоронзаказ, и в перспективе уровень заказа должен сохраниться, «что дает большинству предприятий определенные перспективы».

Тем не менее другой проблемы это не снимает: российские предприятия активно использовали западные технологии и комплектующие, доступ к которым теперь закрыт. Например, с американского рынка Россия для своей «оборонки» получала электронику — теперь это стало проблемой, а госзаказ выполнять надо и сейчас, и в будущем. Приходится, говорит Чекменев, изыскивать способы приобретения комплектующих, «задействуя другие каналы»:

— Я сейчас не буду о них (о каналах. — П.О.) говорить, но предприятия пока решают данные проблемы, — председатель профсоюза предусмотрительно осторожен, но можно предположить, что используется примерно та же схема, что и с «белорусской» семгой.

В принципе же, «поскольку возможностью ограничения поставок комплектующих Россия озаботилась заранее», то уже очень много средств вложено в разработку собственной элементной базы, и «в перспективе, конечно, это положительно», говорит председатель профсоюза:

— Потому что та ситуация, которая сложилась с элементной базой в последние годы, — она не устраивала никого. Проще было купить, чем запустить новые изделия в радиоэлектронике. А сейчас запускают. Я думаю, здесь немножко мы «разгрузимся».

С его тезисами, в принципе, согласен и Виктор Купцов, председатель профкома ОАО «Конструкторское бюро приборостроения» (КБП, г. Тула). Он говорит о том, что в отношении предприятия кое-какие санкции вводились и раньше, но «никак на его деятельности не сказывались». И сейчас, соответственно, тоже. Работа, говорит Купцов, есть, работники исправно получают зарплату.

— Единственно — трудно стало с комплектующими, это вопрос импортозамещения. Приходится изворачиваться, что-то где-то находить, — вторит Андрею Чекменеву председатель профкома. — Но возникшие сложности пока преодолимы, предсказывать их влияние в будущем не станем. Объемы производства не упали. По крайней мере, паники какой-то, страха у нас нет, коллектив работает в обычном трудовом режиме. Планов по сокращению персонала у администрации не имеется. Работа есть, и госзаказ на следующий год будет.

На региональном уровне ситуация в «оборонке» становится еще более похожей на то, что происходит в нефтегазовом секторе. Это если судить по комментариям наших собеседников. То есть трудности определенные есть, еще большие можно предвидеть, но пока что все более-менее спокойно. Схожести двум картинам придает и то, что обе сферы экономики являются стратегическими.

Впрочем, если у кого-то создалось впечатление, что респонденты «Профсоюзного журнала» выражают относительно позитивный настрой оттого, что хотят скрыть какие-то проблемы, то это впечатление неверно. О проблемах говорится в открытую, но составление прогнозов в настоящее время — дело слишком неблагодарное: все зависит от политики — как внутренней, так и внешней. А ее в нынешних условиях предсказуемой в конкретных деталях назвать вряд ли можно.

— Проблемы у наших предприятий есть — с поставкой комплектующих. Не все сейчас так, как нам хотелось бы. Слава богу, негативного влияния новых обстоятельств на заработную плату работников пока нет. Зарплаты выдаются вовремя, они не снизились, проблем с соблюдением Трудового кодекса нет, — рассказывает Григорий Черных, председатель Удмуртской республиканской организации Оборонпрофа. И открыто добавляет: — Но напряжение очень существенное, план стал тяжело выполняться. Надеюсь, выполним, но проблема с поставкой комплектующих с других заводов ощущается.

Примечательно, что Черных говорит обо всех профильных предприятиях республики, как об одном. Еще интереснее — что комплектующие для оборонного производства Удмуртии поставляются не из-за рубежа, а с российских заводов. (Правда, откуда именно, председатель рескома не говорит, ссылаясь на специфику отрасли.) Казалось бы, оборонным предприятиям республики сам черт не страшен, но в трудное положение из-за санкций попали как раз их российские поставщики: «А вот им, в свою очередь, наверное, из-за границы что-то и приходило».

Такой вывод Григорий Черных делает исходя из того, что поставщики «перестали ритмично работать», как видно по фактическому графику поставок. Из-за этого имеется напряжение и на заводах Удмуртии: привезут — не привезут, будет — не будет следующая партия? По всей вероятности, коллективы успокаивает только то, что трудностей с выплатой зарплат или стабильностью рабочего графика люди и в самом деле не испытывают.

Есть у оборонных заводов Удмуртии и еще один (как минимум) повод для уверенности в завтрашнем дне. Дело в том, что они, по утверждению нашего собеседника, не только работают исключительно с отечественными комплектующими (в том смысле, что их собирают в России), но и даже кредитов за границей не берут, «до такого не доходит».

— Зная, что кредиты — это капкан для экономики предприятия, руководители стараются их не брать вообще, — добавляет Черных. — В следующем году мы надеемся выиграть хороший тендер, но для этого нужно успешно завершить этот год. Выполним гособоронзаказ — значит и дальше все будет нормально. От этого зависит и разрядка напряжения.

Затронутая в комментариях представителей Оборонпрофа тема импортозамещения касается не только собственно «оборонки», но и нефтяной отрасли. А еще — отраслей машиностроения и радиоэлектроники. И если, как говорит Андрей Чекменев, в последнюю стали вливаться большие государственные средства, то машиностроительные предприятия особого внимания властей к своим нуждам не испытывают.

— Они [предприятия] вообще-то у нас и до всяких санкций находились практически в развале, — говорит Николай Шатохин, председатель профсоюза машиностроителей России. — Вот в Москве уже не осталось ни одного станочного завода. «Красный пролетарий» закрыт, завод имени Серго Орджоникидзе закрыт... Без всяких санкций. Ивановский завод, один из флагманов, тоже имеет проблемы, он находится в очень тяжелой финансовой ситуации. Так что в целом станкоинструментальная промышленность находится в сложном положении.

Нелегко приходится нынче и относительно успешным до недавнего времени предприятиям. В пример можно привести все тот же Ивановский автокрановый завод (ОАО «Автокран»). Он выпускает продукцию двойного назначения — краны и подъемные механизмы, которые используются, в том числе, для военной техники, а именно для комплексов С-300 и С-400.

В настоящее время «Автокран» столкнулся с ситуацией, когда нужны материалы и комплектующие, которые раньше закупались за границей. В связи с возникшими проблемами с импортозамещением заводу нужны были дополнительные оборотные средства — своих явно не хватало. Предприятие и профсоюз обратились в Сбербанк, и кредиты выделили. Однако, во-первых, вспомним о том, что, как заметил Григорий Черных, кредит — это в любом случае «кабала». И, во-вторых, о том, что Сбербанк и сам подпал под санкции. Условия выделения кредитов «Автокрану» нам неизвестны, но вряд ли финансовое учреждение в кризисных условиях станет проявлять особую филантропию.

— Но с импортозамещением есть еще одна проблема, — добавляет Николай Шатохин. — Военная приемка стала проводиться более строго, потому что приемщики опасаются, что новые комплектующие могут не соответствовать требуемому уровню качества.

Получается, что даже наличие отечественных аналогов зарубежных комплектующих само по себе не гарантирует выполнения гособоронзаказа. На том же «Автокране» не все хорошо с загруженностью предприятия заказами, о чем уже не раз писала профсоюзная пресса. Завод работает сегодня, по выражению Шатохина, «на сокращенном режиме». А учитывая, что запланированные объемы производства не выполняются, возникают проблемы с уровнем зарплаты и своевременностью ее выплаты. Но, добавляет председатель профсоюза, «на других предприятиях может быть чуть-чуть другая картина».

Наконец, в еще более тяжелом положении, чем обычно, оказался российский аграрный сектор. Помимо того, что на отрасль уже два года не лучшим образом влияет вступление России во Всемирную торговую организацию, агропромышленный комплекс оказался зажат между двумя пакетами санкций — западных и «ответных» российских. Последние были введены постановлением правительства 7 августа этого года в качестве реакции на экономическое давление извне.

Суть «ответных» санкций заключается не только в том, что при отказе от многих видов зарубежного продовольствия отечественному АПК предлагается, по сути, работать на износ без достаточной государственной поддержки. (Хотя и эта проблема частично «решается» транзитом товаров через ту же Белоруссию.) Родное правительство отрезало агропром от зарубежных «комплектующих» — как Запад отрезал от них ту же «нефтянку» и «оборонку».

Речь идет, например, о запрете на ввоз в страну некоторых видов семян. (Если смотреть на «пищевую цепочку» шире, то проблема выходит за рамки трудностей одних только членов профсоюза работников АПК: потенциально могут пострадать, скажем, многие рыбоперерабатывающие предприятия, лишенные сырья.)

Кроме того, потенциально может навредить и идеологическая составляющая «импортозамещающего» угара. Так, недавно министр сельского хозяйства Николай Федоров высказался в том духе, что предприятия иностранной компании Danone, действующие в России, якобы вредят работе предприятий отечественных да вдобавок травят россиян некачественными ингредиентами. И хотя высказывание министра было очень оперативно дезавуировано его пресс-службой, неприятный осадок у тысяч россиян, работающих в Danone, наверняка остался. Тем более что если бы власти своевременно озаботились развитием «данонов» доморощенных, господину Федорову не о чем было бы и говорить. Но раз уж история была быстро «замята», будем считать это лирикой.

Но есть и проза. Как и в случае с машиностроением, повседневная и от санкций не зависящая. В этом плане спикеры от власти правы в том, что санкции на нашу экономику существенно не влияют: как было плохо, так и осталось. Речь идет о чрезмерно высокой закредитованности предприятий аграрного сектора. А западные санкции, напомним, коснулись некоторых российских банков.

Суть в том, что банки работают в системе «круговорота бабла в природе» — не только дают кредиты, но и сами активно используют заемные средства. Вспомним о том, что отечественные промышленные предприятия, по единодушному мнению экспертов, были отрезаны именно от «выгодных» западных кредитов, и просто добавим в список таких предприятий, например, Сбербанк и Россельхозбанк.

— Прямой связи, чтобы кто-то пострадал в результате того, что пострадал Россельхозбанк, мы не видим. Но видим ее опосредованно, потому что закрыт доступ к получению «длинных» дешевых кредитов. Дело в том, что у нас проблема закредитованности касается довольно большого количества предприятий. Те, у кого уже есть закредитованность, новых кредитов ни на каких условиях не получат, — говорит Галина Юрова, заместитель председателя профсоюза работников агропромышленного комплекса. — Таким образом, проблема в сложностях при привлечении «длинных» дешевых кредитов. И в частности это так из-за ситуации, в которую попал Россельхозбанк. У нас в отрасли наиболее крупными кредиторами являются два банка: Сбербанк и Россельхозбанк — и оба они подпали под санкции.

Это не значит, что программа кредитования предприятий отрасли в рамках большой программы развития АПК остановлена. Но, говорит Юрова, от банков уже поступали предложения пересмотреть программы, «связанные, в частности, с сельхозагрострахованием». И хотя пока что ничего, по сути, не отменялось, сложности есть — хотя бы с самим направлением мысли кредиторов. Банки, учитывая свое положение, хотели поменять ряд правил, усложнить требования к заемщикам. Но, говорит наша собеседница, «там уже ужесточать некуда».

«Жесть» связана и с тем, что сельхозпроизводители сильно ограничены в возможности предоставить гарантии возврата кредитов. Хотя бы тем, что «земля сельхозназначения до сегодняшнего дня не являлась и не является ликвидным активом, под который бы банки выделяли кредиты». И тем не менее...

— Сложности есть, но конкретно мы не видим того, чтобы «ах, ужас, ах, ужас», — говорит Юрова. — Там, где проблемы были системного характера, они существуют и дальше. Легче не стало. Когда ввели ответные санкции, сказали, что отрасль сама себя прокормит и вытянет. Но ведь у нас сложная отрасль, она многогранная. Если что-то одно провисает — и другое начинает провисать. Проблемы импортозамещения не решаются за один год. Так, если брать молочное животноводство, там период рентабельности 8—10 лет, а то и больше. Не решаются в нашей отрасли такие проблемы быстро.

Как, впрочем, и в других отраслях.

Материал опубликован в "Профсоюзном журнале" № 1, 2015

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь на сайте

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь на сайте

Если вам не пришло письмо со ссылкой на активацию профиля, вы можете запросить его повторно