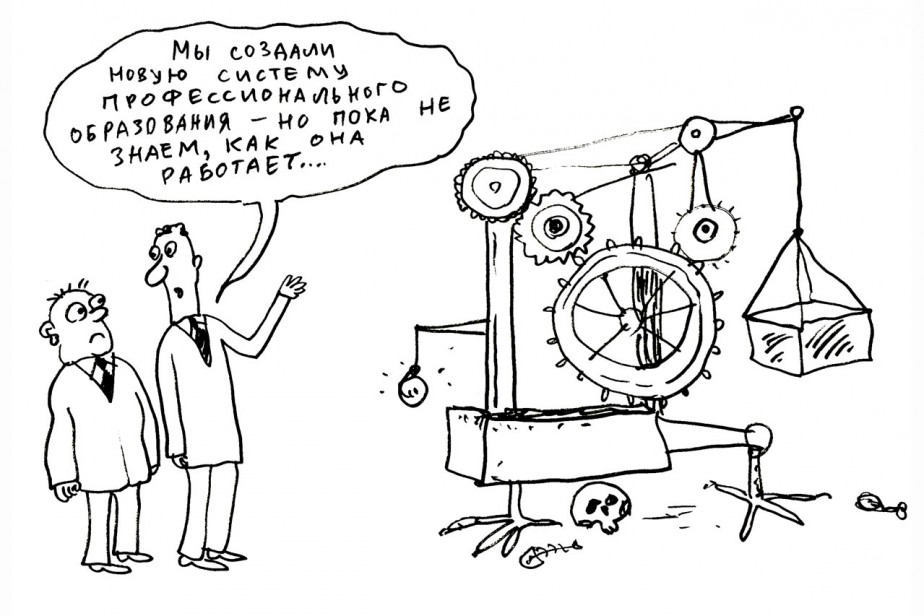

Рисунок: Дмитрий Петров / "Солидарность"

С 2017 года в России апробировалась альтернатива сдачи традиционной государственной итоговой аттестации (ГИА) - так называемый демонстрационный экзамен. На данный момент он является обязательным: выпускники средних специальных учебных заведений должны показать в условиях, приближенных к “полевым”, на что они стали способны, пройдя обучение. Однако, несмотря на давность начала реализации идеи, все причастные к проведению демонстрационных экзаменов стороны сталкиваются с неразрешимыми пока трудностями. Которые думская рабочая группа по подготовке профессиональных кадров пытается хотя бы понять…

В рамках госпрограммы “Профессионалитет” необходимо больше внимания уделить подготовке педагогических и медицинских кадров, поскольку рынок труда испытывает острый дефицит работников именно данных категорий. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко, проводя очередное заседание рабочей группы по вопросам среднего профессионального образования и подготовки профессиональных кадров 21 октября.

- Так, например, дефицит кадров среднего звена в медицинских организациях - около 63 тысяч человек. Сообщаю вам, что правительство поддержало наше предложение увеличить вдвое, с шести до двенадцати, количество грантов [на подготовку специалистов] по лоту “Педагогика” в 2026 году. Хуже дела обстоят с участием в проекте “Профессионалитет” медицинских колледжей. Сейчас это одно из самых востребованных у регионов направлений, - пояснила депутат. - По этому профилю в Минпросвещения России поступает почти семь заявок на один грант. (В машиностроении, например, три заявки.) Вместе с тем из-за бюджетных ограничений в 2026 году на этот лот предусмотрено всего четыре гранта. И если мы хотим создать в каждом регионе нашей страны хотя бы один медицинский кластер, то при таком финансировании потребуется 16 лет.

Первая проблема, говорит депутат, связана с реализацией закона, закрепившего профессионалитет как форму организации образовательной деятельности. В связи с этим стало обязательным проведение демонстрационного экзамена вместо “традиционных форм контроля”.

Проще говоря, выпускники сразу показывают на экзаменах, которые проводятся на специально оборудованных всем необходимым для этого площадках, как они будут применять полученные знания на практике. И успешное прохождение демонстрационного экзамена дает право на получение диплома. Эксперименты в этом направлении начались еще в 2017 году. По данным Института развития профессионального образования (назначенный правительством в 2023 году единый оператор проведения демонстрационных экзаменов), в такой форме аттестации приняли участие более 570 тысяч выпускников из более чем 3300 образовательных организаций по “более 257” профессиям и специальностям.

- Однако на местах уже выявлены сложности, - обращает внимание Виктория Абрамченко. - Не везде готова материальная техническая база. Остро ощущается нехватка квалифицированных экспертов и перегрузка аудиторного фонда. Нет единого стандарта проведения экзамена. Недостаточно учитывается региональная специфика.

В связи с чем вице-спикер Госдумы сообщила о том, что 2 октября этого года на встрече с премьером Михаилом Мишустиным “мы обсудили возможность засчитывать как сдачу демонстрационного экзамена достижения победителей и призеров Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, и Михаил Владимирович поддержал такую инициативу”. И этой новости на слух явно не хватало предисловия “дошло до того, что”. Потому что к чему развивать систему демонстрационного экзамена столько лет, если его функции так легко можно передать чему-то или кому-то другому?

Еще один вопрос повестки заседания рабочей группы касался отдельно подготовки кадров для проектов технологического лидерства (их 8, каждый касается определенной сферы производства). Проблема в том, что не хватает студентов-целевиков. Так, рассказала вице-спикер Госдумы, в приемную кампанию текущего года через платформу “Работа в России” было заключено меньше 8 тысяч договоров о целевом обучении. И из них только 1042 по рабочим специальностям. Что “крайне мало, учитывая, что на первый курс поступило более миллиона студентов”. И, например, в Архангельской, Псковской, Магаданской областях, в республиках Алтай, Дагестан, Коми и Еврейской автономной области не было заключено ни одного целевого договора по программам СПО.

- Коллеги, значит, либо система работает неэффективно, либо не все заключенные договоры учитываются в этом информационном ресурсе. И нам нужно предложить решение данной проблемы, - призвала коллег координатор рабочей группы.

Хотя, казалось бы, чего далеко ходить: вот, например, недавно в первом чтении уже приняли законопроект, по которому на медицинские специальности будут принимать только целевиков. На каких условиях, пока не ясно, но ясно уже, что - будут, не сомневайтесь. Так почему бы и будущего слесаря-фрезеровщика тоже заранее не обязать отработать три года после выпуска на одном предприятии под страхом “компенсации стоимости обучения и двойного штрафа”? (См. “Солидарность” № 40, 2025, “Это не отработка”.) Не сочтите только за предложение.

Что же, по крайней мере, над решением проблем с демонстрационным экзаменом уже работают специалисты. Как именно, пример привела Ольга Приходько, вице-президент Общероссийской общественной организации “Союз директоров организаций СПО России”. По ее словам, “Союз директоров”, которому уже больше 27 лет, “объединяет руководителей государственных колледжей и техникумов по всей России”. И в сентябре-октябре этого года организация провела опрос, в котором приняли участие “24 региона, более ста респондентов: руководители, заместители и также преподаватели образовательных учреждений со всей России”.

Хотя 100 респондентов из 24 регионов - довольно странная выборка, чтобы говорить о “всей России”. Но что есть, то есть, и рабочая группа, выходит, работает, в том числе и с такими данными. Которые, впрочем, в чем-то повторяли выступление Виктории Абрамченко - насчет перегрузки аудиторного фонда в период проведения демонстрационного экзамена. То есть выводы следует признать скорее правильными, раз уж они совпали…

- Это характерно для регионов с высокой концентрацией обучающихся, дефицитом инфраструктуры или помещений, лабораторий всевозможного характера. Это действительно является сложностью для образовательных учреждений, потому что сам демонстрационный экзамен проводится во время других мероприятий и других форм ГИА, - объяснила представитель “Союза директоров”. - Есть несколько предложений, которые высказали наши респонденты. Первое - переход к более гибкому графику проведения демонстрационных экзаменов, вне периода ГИА. Второе - сокращение объема заданий по демонстрационному экзамену. Данная идея активно обсуждается, однако респонденты предупреждают о риске потери качества.

То есть в итоге второе предложение от руководителей ссузов больше выглядит как угроза, что уже неплохо говорит о них самих. Как и то, что была также предложена изящная в данном контексте идея мобильных экзаменационных комплексов, которые подстраховывали бы учреждения без должной инфраструктуры. Правда, заметим аккуратно, чтобы сдавать экзамен на станке, на нем ведь еще выучиться надо - не мотаться же студенту за этим мобильным комплексом по всему региону. Как сказал бы кот Матроскин, “ты еще потом за ним полдня бегать будешь…” Так что куда более продуктивным выглядит предложение опрошенных сдавать “демонстрацию” на площадках предприятий, а не учебных заведений.

Правда, заметим снова, для этого во многих случаях придется разрешить подросткам находиться на вредных и опасных производствах. Или ждать, пока выпускнику исполнится 18 лет. Споры о первой возможности идут уже не первый год, и профсоюзы выступают против работы детей на вредных и опасных объектах; некоторые работодатели, в свою очередь, призывают директивно снизить уровень вредности - и дело в шляпе. Но это уже немного другая тема. Хотя как посмотреть:

- Безусловно, все те проблемы, о которых Ольга Владимировна [Приходько] говорит, они имеют место, но это технические вопросы, которые могут быть решены, - считает Михаил Иванов, зампред комитета РСПП по среднему профессиональному образованию, профессиональному обучению и профессиональной ориентации. - Тем более что все полномочия по организации демэкзамена передаются в субъекты, и субъекты непосредственно их финансируют, в той или иной мере вместе с работодателями. Я думаю, что работодатели отрегулируют соответствующие вопросы так, как это возможно и наиболее эффективно в рамках самих субъектов.

И тут уж гадай, как правильно: “станет ли” финансовая помощь регионам со стороны работодателей при проведении экзаменов аргументом в споре о безопасности детей или “когда станет”.

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь на сайте

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь на сайте

Если вам не пришло письмо со ссылкой на активацию профиля, вы можете запросить его повторно