Фото: Николай Федоров / "Солидарность"

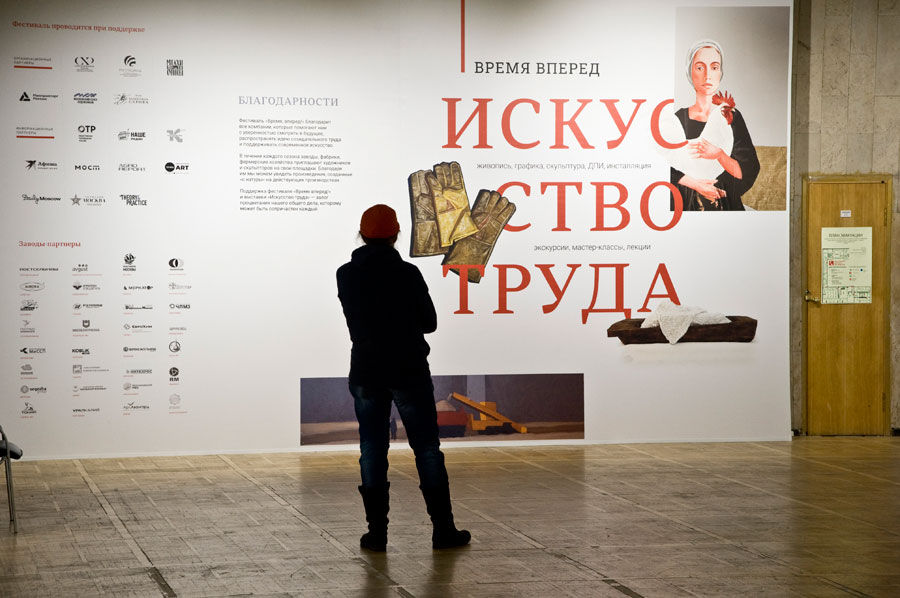

Среди причин дефицита кадров руководители предприятий в беседах с “Солидарностью” настойчиво приводят одну нематериальную. Ее нельзя мгновенно устранить ни повышением зарплат, ни совершенствованием технологий, ни воссозданием системы профтехучилищ. Ее невозможно измерить. И тем не менее она приводит к прямым материальным потерям. Звучала она так: “Молодежь не идет на самые современные заводы, потому что в принципе не считает привлекательным труд рабочего”. Выставка “Искусство труда” в Центральном выставочном зале Союза художников России призвана сломать этот социальный стереотип.

На фото: картина Вячеслава Таранова "Скованные одной...", 2014 г.

Всероссийский фестиваль “Время, вперед!” - смотр “современного искусства с социальным смыслом”, как определяют его организаторы, - открывает в этом году пятый сезон и стремится “показать обществу красоту рабочей профессии”. Выставка “Искусство труда” по традиции завершает каждый сезон фестиваля.

Фестиваль и выставка стали результатом сотрудничества двух, казалось бы, непересекающихся миров. В жюри фестиваля шестеро членов, из них трое - представители промышленности: Константин Бабкин (совладелец завода “Ростсельмаш”), Александр Белогорцев (президент холдинга “Меркатор”) и Дмитрий Теплов (директор Краснокамского ремонтно-механического завода). Еще трое представляют художественное сообщество: Андрей Ковальчук (председатель Союза художников России), Анатолий Любавин (ректор МГАХИ им. Сурикова) и Сергей Гавриляченко (профессор МГАХИ им. Сурикова). Идея выставки родилась в 2018 году у Константина Бабкина, рассказывает Татьяна Авдеева, куратор фестиваля “Время, вперед!” и выставки “Искусство труда”:

- Сейчас люди труда отсутствуют в публичном пространстве. Искусство же - та “мягкая сила”, которая может вернуть рабочим профессиям заслуженные уважение и интерес общества, а значит, стать еще одним поводом для молодежи вернуться на производство. Именно потому, что руководители предприятий понимают эту связь, они и поддерживают наш проект.

Иван Топоров, "Комбайнеры", 2021 г.

Были резоны поддержать проект и у Художественной академии им. Сурикова. Хотя запрос на подобные сюжеты в СССР формировал госзаказ, достаточно посмотреть на мозаики московского метро, чтобы понять, насколько масштабны и по-своему интересны были эти работы. “Анатолий Александрович и его коллеги посчитали, что производственная тема может стать популярной и сегодня, хотя на ярмарках современных искусств, в галереях мы видим совсем иные картины”, - объясняет мотивы художественного сообщества Татьяна Авдеева.

Начиная подготовку фестиваля как куратор, Татьяна Авдеева не ожидала, что идея эстетики производства будет настолько интересна молодежи. Однако и студенты художественных вузов, и посетители очень доброжелательно воспринимают фестиваль, отмечает наша собеседница. Их не отпугивает ни название выставки, ни тема труда как таковая.

Более настороженно отнеслось к идее художественное сообщество. Когда фестиваль начинал развиваться, уже вовсю гремела “Уральская индустриальная биеннале”. Несмотря на это, мало кто в художественном сообществе верил в выставку “Искусство труда”, признается Татьяна Авдеева. А в 2023 году тему подхватила Всероссийская ночь заводов. Сейчас организаторам задают значительно меньше вопросов о смысле выставки, так как видят, насколько популярна она становится у СМИ, художников, искусствоведов, культурологов, философов культуры, которые развивают предлагаемые ею смыслы. А сначала кто-то даже считал, что выставка на подобную тему обязательно связана с господдержкой, что это неизбежно политизированный проект. Но государство, к сожалению, его не поддерживает, несмотря на важность темы, отмечает Татьяна: “Фестиваль и выставка по факту живут благодаря меценатству”.

Для желающих участвовать в выставке организаторы фестиваля проводят индустриальные пленэры. Художников и скульпторов вывозят на действующие производства, в фермерские хозяйства. Пленэры - самого разного формата, по выставке это видно. И участникам нравится такое разнообразие.

Художнику на предприятии работать крайне сложно. Там бесконечное сочетание форм и фактур, движущихся механизмов, людей, которые не могут позволить себе долго позировать. Материал надо схватывать на лету. Художников привлекает этот кажущийся хаос линий, композиций, объемов. “Они знают: таких пространств, кроме завода, больше нигде не увидят”, - убеждена Татьяна.

Участникам пленэров интересны и сами герои будущих картин. Нередко завязываются дружеские отношения с “моделями”. Если работа проходит отбор, художники приглашают своих героев на выставку. Для рабочих приезд художников на предприятие тоже событие.

- Есть рабочие, которые не любят позировать, но большинству это приятно, они светятся от гордости за свое дело, - продолжает рассказ наша собеседница. - Когда художники появляются на площадке, то их героев-работников, естественно, всегда предупреждают, что у них будет необычный рабочий день. И они действительно стараются помочь ребятам. Вроде бы продолжают свою обычную работу, но нужный агрегат уже давно собран, а они продолжают возиться с ним, чтобы и художники успели сделать свое дело. Сотрудникам предприятий ведь тоже интересно наблюдать, как рисуют портреты. Для людей производства художники так же далеки, как и для художников - мир завода. Но пленэр дает возможность больше узнать о труде другого.

В этом году заявок на участие в выставке поступило полторы тысячи. Из них 900 прошли модерацию, и только 200 работ вошли в экспозицию. Просим Татьяну показать ее любимые картины. Для начала она выбирает работу Никиты Пояркова. “Пленэр на заводе Россельмаш”. Розы на заводском газоне выглядят слегка декоративно, но позволяют взглянуть на промышленные пространства свежим взглядом. Ряд комбайнов, возле которых расположилась группа художников, превращается в театральные кулисы. “Внутренности машин, эта паутина сплетений механизмов, сама по себе очень красива. Работа Никиты Пояркова напоминает об этой эстетике”, - заключает Татьяна.

Дмитрий Мясников, “Жнецы жнут”, 2018 г.

Победитель первого сезона фестиваля в номинации “Живопись и графика” - картина ростовчанина Дмитрия Мясникова “Жнецы жнут”. На портрете - улыбающийся, загорелый комбайнер в больших солнцезащитных очках, похожий на героя вестерна. Эта яркая работа во многом стала символом фестиваля. “Жнецы XXI века жнут, включив в кабине комбайна любимую песню, и под холодок кондиционера лихо собирают урожай. Герой картины - современный человек, в то же время он занят вечным делом - уборкой хлеба”, - объясняет свою идею автор.

Таисия Крикунова в этом году заняла заслуженное второе место в номинации “Живопись и графика”. Она молодая художница из Красноярска, посвящает свои работы стройке. Таисия ездила домой из училища на автобусе, и пока все жаловались на пробки, которые создает стройка по соседству, решила сойти несколькими остановками раньше. Так девушка познакомилась со строителями и начала их писать. Оказалось, что они возводят Центр искусств, и Таисия прислала на выставку широкоформатную яркую работу.

Маргарита Симонова, "Ткачихи", 2023 г.

Среди скульптур интересна композиция Маргариты Симоновой “Ткачихи”, занявшая второе место в номинации “Скульптуры и декоративно-прикладное искусство”. Скульптура рассчитана на круговой обзор. Все фигуры здесь равнозначны, ни одна из работниц не становится главной героиней. Различные объемы формируют “воздух” внутри композиции, и он становится полноценной частью работы.

Первое место в новой номинации “Инсталляция” заняла работа Эдуарда Мишкина “Промысел”. В раколовку, специальную сеть для ловли раков, помещены разные рыбы. Внутри каждой - огни, мерцающие в ритме, с которым бьются сердца настоящих рыб - леща, карпа, щуки. Эту работу художник задумывал для станции метро “Селигерская”. Но концепция дизайна станции поменялась, так что инсталляция попала на выставку. А работа москвича Алексея Чепашева “Клеть” изображает горняков, спускающихся в забой. Вертикальный формат рельефа подчеркивает глубину ствола шахты, а неровная фактура передает напряжение и давление глубины шахты.

Олег Жидков, "Платформа "Северный полюс" перед спуском", 2022 г.

Мы, в свою очередь, тоже выбрали несколько понравившихся работ. Негласный приз за научный оптимизм получила картина Олега Жидкова “Платформа “Северный полюс” перед спуском”. Реальная платформа позволит возобновить программу дрейфующих экспедиций, прерванную из-за глобального потепления в 2000-е. На этом судне, вмерзающем в льдину и дрейфующем вместе с ней, уже пройдено три моря: Баренцево, Карское и Лаптевых. А символом уважения к профессии, пожалуй, стала картина Татьяны Курановой “Плотник”. На ней, как на голландском полотне XVII века, выступают из темноты фона натруженные руки мастера. “Плотник - образ простого человека, который своими руками создает и строит. Картина напоминает о том, что каждый труд важен и заслуживает уважения”, - гласит подпись.

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь на сайте

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь на сайте

Если вам не пришло письмо со ссылкой на активацию профиля, вы можете запросить его повторно