Очередной шаг в направлении снижения законодательных гарантий для российских профактивистов сделал в ноябре 2009 года Конституционный суд РФ. Принятое КС РФ определение нанесло серьезный удар по всем профорганизациям России, снизив их возможности защитить своих лидеров от враждебных действий работодателя...

Начало материала - в Солидарности №03, 2010

НОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КС РФ

Определением КС РФ от 03.11.2009 № 1369-О-П было признано не действующим и не подлежащим применению положение ч. 1 ст. 374 ТК РФ. Напомним, что согласно этому положению ТК РФ увольнение по инициативе работодателя в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (в случае неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание) руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных органов первичных профорганизаций, выборных коллегиальных органов профорганизаций структурных подразделений организаций (не ниже цеховых и приравненных к ним), не освобожденных от основной работы, допускалось помимо общего порядка увольнения только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного профоргана. А ведь на практике именно это основание для увольнения наиболее часто используется работодателями для избавления от неугодных профлидеров. Таким образом, и без того скромный набор предусмотренных законодательством средств защиты профактива от произвола работодателей еще более оскудел.

Как указано в определении, основанием для его принятия послужило “отсутствие возможности доказывать в суде необходимость и обоснованность увольнения таких недобросовестных работников, совершивших дисциплинарный проступок, а в случае расторжения трудового договора с работником, входящим в состав профсоюзных органов и не освобожденным от основной работы, - и неправомерность отказа профсоюзного органа дать согласие на его увольнение, по сути, лишает работодателя возможности защищать в судебном порядке свои права и законные интересы, т.е. существенно ограничивает его конституционное право на судебную защиту”. Тем самым КС РФ защитил бедолаг-работодателей от злоупотреблений со стороны недобросовестных профактивистов и необоснованных отказов профорганов в согласии на их увольнение.

Однако ранее КС РФ в своем определении от 04.12.2003 № 421-О установил, что норма ч. 1 ст. 374 ТК РФ, предусматривающая увольнение по инициативе работодателя в соответствии с п. 2 ст. 81 ТК РФ (в связи с сокращением численности или штата работников) руководителей (их заместителей) выборных профсоюзных коллегиальных органов организации, ее структурных подразделений (не ниже цеховых и приравненных к ним), не освобожденных от основной работы, только с предварительного согласия вышестоящего профоргана, - по своему конституционно-правовому смыслу и целевому предназначению направлена на защиту государством свободы профсоюзной деятельности и не препятствует судебной защите прав работодателя на свободу экономической (предпринимательской) деятельности в случае отказа соответствующего вышестоящего профоргана дать предварительное мотивированное согласие на увольнение такого работника. Позиция КС РФ образца 2003 года основана на том, что в случае отказа вышестоящего профоргана в согласии на увольнение работодатель вправе обратиться с заявлением о признании отказа необоснованным в суд. А уж суд при рассмотрении дела выясняет, производится ли в действительности сокращение численности или штата работников (что доказывается работодателем путем сравнения старой и новой численности или штата работников), связано ли намерение работодателя уволить конкретного работника с изменением организационно-штатной структуры организации или с осуществлением этим работником профсоюзной деятельности. Но и соответствующий профорган обязан представить суду доказательства того, что его отказ основан на объективных обстоятельствах, подтверждающих преследование данного работника работодателем за профсоюзную деятельность, то есть увольнение носит дискриминационный характер. И только в случае вынесения судом решения, удовлетворяющего требование работодателя, последний вправе издать приказ об увольнении.

Формально в двух этих определениях КС РФ речь идет о различных нормах права, пусть и содержащихся в одной 374-й статье ТК РФ: о гарантиях от необоснованного увольнения в связи с сокращением численности или штата работников и о защите от увольнения работника, имеющего неснятое дисциплинарное взыскание, за неоднократное невыполнение без уважительных причин трудовых обязанностей. Но очевидно, что обе эти гарантии имеют одинаковую правовую природу: они призваны защищать свободу профсоюзной деятельности, гарантированную Конституцией РФ. Поэтому столь противоположные выводы КС РФ относительно указанных правовых норм выглядят неоднозначно и вызывают негативную реакцию профсоюзов безотносительно к тому, к какому профцентру они принадлежат. Ведь определение КС РФ от 2009 года нанесло серьезный удар по всем без исключения профорганизациям в России, существенно снизив их возможности защитить своих лидеров от враждебных действий работодателей.

А ведь нынешний расклад сил в противостоянии работодателей и профсоюзов никак не в пользу последних. Работодатели обладают значительным финансовым и административным ресурсом, что позволяет некоторым из них безнаказанно нарушать трудовые права неосвобожденных профлидеров и права профсоюзов. Случаи, когда представители работодателя, “состряпав” пару необоснованных приказов о наложении на профлидера дисциплинарного взыскания, впоследствии увольняли его по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, и раньше были нередки. Но тогда вышестоящий профорган мог не согласиться с увольнением и лишить работодателя возможности уволить работника. Причем никто не умалял права работодателей на судебную защиту своих интересов в подобных ситуациях, и часто суд при рассмотрении такого спора выносил решение в пользу работодателя, признавая отказ профоргана в согласии на увольнение необоснованным и подтверждая, что работодатель правомерно уволил работника на законных основаниях и с соблюдением всех необходимых процедур. В то же время и профорганизации часто доказывали в суде незаконность увольнения работника и обоснованность своего отказа в согласии на увольнение. Теперь же ситуация противоположная: работодатель может увольнять профлидера, не спрашивая согласия профоргана, и уже последний вынужден обращаться в суд и доказывать незаконность увольнения...

Следует отметить, что определение КС РФ от 03.11.2009 № 1369-О-П окончательно, не подлежит обжалованию, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами или должностными лицами.

В связи с негативными для профсоюзов последствиями принятия КС РФ указанного определения профсоюзное сообщество уже предпринимает определенные действия. ФНПР обратилась к президенту РФ с просьбой как можно скорее ратифицировать Конвенцию МОТ № 135. Ее ратификация создаст условия для установления дополнительных гарантий защиты профактивистов от необоснованных увольнений и поспособствует распространению таких гарантий не только на руководителей профорганов и их заместителей, но и на остальных профактивистов - членов цехкомов, профкомов и др. С аналогичной просьбой к президенту обратились и представители альтернативных профсоюзов. Комитет Госдумы по труду и социальной политике тоже намерен обратиться к президенту с просьбой внести на рассмотрение в ФС РФ Конвенцию МОТ № 135 для ее ратификации. Так что ожидаем реакции президента.

Но если профсоюзное сообщество будет ожидать реакции первого лица государства сложа руки, то тем временем мы можем недосчитаться в своих рядах многих деятельных профактивистов. Работодатели не преминут воспользоваться возможностями, предоставленными им определением КС РФ от 03.11.2009. Так что, ожидая, мы одновременно должны использовать все возможности для защиты своих товарищей, подвергающихся необоснованным увольнениям по подогнанным под п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ основаниям.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Приведем некоторые общие рекомендации профлидерам и рядовым членам профсоюза для защиты от попыток работодателя уволить их за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

1. Первое и главное: не “подставляться” самому, не давать работодателю повода для применения дисциплинарного взыскания. К сожалению, далеко не все работники, в том числе профактивисты, тщательно вникают в содержание должностных инструкций и других документов, регламентирующих их должностные обязанности. Но трудовые отношения в нашей стране развиваются по такому сценарию, который заставит работников знать свои обязанности, четко понимать, за что их могут наказать. Необходимо четко соблюдать трудовую дисциплину и выполнять должностные обязанности.

2. Нередко должностные инструкции работников устанавливают противоречивые обязанности. В качестве примера можно привести такую ситуацию: бригадиру (по сути - старшему рабочему) вменяется в обязанности выполнять работу наряду с членами бригады и в то же время контролировать соблюдение ими трудовой дисциплины. Эти обязанности можно совместить, если все члены бригады постоянно на виду. Но если они работают в большом цехе или в разных помещениях, бригадир может не уследить за всеми и подвергнуться взысканию. Если должностная инструкция работника содержит противоречия, лучше не дожидаться, когда это приведет его к дисциплинарной ответственности. Надо через профсоюз обратиться к работодателю с предложением устранить противоречия и исправить должностную инструкцию или другие документы (ведь цивилизованный работодатель должен быть заинтересован в том, чтобы должностные инструкции были разработаны качественно, исключали противоречия и создавали необходимые условия для нормальной работы, а не порождали у работников нервозность и боязнь), либо оспорить содержание противоречивых пунктов в суде и добиться их отмены.

3. Если есть основания полагать, что работодатель намерен “не мытьем, так катаньем” подвести профактивиста под увольнение за его профсоюзную деятельность, если были какие-либо угрозы на этот счет и т.п. - необходимо собирать доказательства того, что работодатель угрожал либо иным способом выказывал намерение уволить работника. Можно вести аудио- или видеозапись разговоров с начальством (если это не запрещено какими-либо документами, действующими в организации, с которыми работник ознакомлен и обязался их выполнять) и заручаться поддержкой свидетелей, если угрозы высказывались в их присутствии. Можно снимать и хранить копии документов, которые подтверждают добросовестное выполнение работником трудовых обязанностей, а также документов, подтверждающих уважительность причин неисполнения обязанностей, отсутствия на работе и т.п. Кроме того, необходимо тщательно знакомиться со всеми документами, которые предлагает подписать работодатель, а если их содержание вызывает сомнения - консультироваться с юристами прежде, чем ставить свою подпись.

4. Если удалось четко зафиксировать факты угроз уволить или наложить дисциплинарные взыскания со стороны работодателя в отношении профлидера за его профсоюзную деятельность - лучше действовать с опережением и незамедлительно сообщить о таких фактах в прокуратуру. Подобные действия работодателя нарушают равенство прав и свобод граждан, гарантированное Конституцией РФ, и направлены на дискриминацию по признаку принадлежности работника к общественному объединению - профсоюзу, что запрещено ст. 3 ТК РФ. Прокуратура должна пресекать подобные правонарушения и привлекать виновных к ответственности.

5. Если работодатель все-таки наложил на работника дисциплинарное взыскание без достаточных оснований, такое взыскание надо своевременно обжаловать в комиссию по трудовым спорам или в суд и добиваться его снятия во избежание повторного взыскания, а затем и возможного увольнения.

Профорганизации могут практически полностью исключить возможность воздействия работодателей на своих лидеров, установив в своем штате соответствующие оплачиваемые должности и создав возможности для работы профлидеров на “освобожденной” основе. Этот путь требует значительных финансовых затрат, и не все профорганизации могут себе это позволить. Но если работодатель наседает на профактив - целесообразно изыскивать возможности для введения штатных должностей руководителей профорганизации. Это поможет защитить как минимум наиболее ценные профсоюзные кадры.

В заключение отметим, что активная профсоюзная деятельность практически всегда означает особое внимание работодателя к работнику, который ею занимается, повышенный контроль за таким работником. Поэтому, уважаемые коллеги, всегда будьте начеку: излишняя осторожность в такой ситуации пойдет вам только на пользу.

Денис ЖУРАВЛЕВ, юрисконсульт

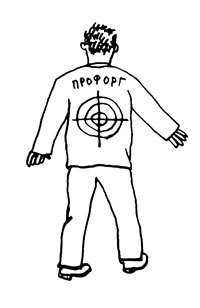

Рисунок Дмитрия ПЕТРОВА

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь на сайте