95% заемных работников хотят получить постоянную работу, и лишь около 1% - не хотят привязываться к какому-либо постоянному рабочему месту. Такие данные представили эксперты Высшей школы экономики на пресс-конференции 12 апреля. Причем они сами были поражены тем, что 45% заемных работников верят в то, что профсоюзы способны защитить их права, и 36% хотят стать членами профсоюза. И это притом, что в среднем по стране доверие к профсоюзу не превышает 20%!

ПОРТРЕТ ЗАЕМНОГО РАБОТНИКА

Несмотря на то, что эксперты НИУ ВШЭ презентовали свое исследование как “первое в России по заемному труду”, полноценным его можно назвать лишь условно. Во-первых, оно проводилось по заказу кадровых агентств и среди заемных работников агентств - лоббистов легализации заемного труда: Kelly Services, Adecco, Ancor. Во-вторых, опрошено было всего лишь 1500 человек, тогда как по данным исследования, полученным от агентств-заказчиков, в нашей стране только официально в статусе заемного работника трудятся от 100 до 300 тысяч. Сколько работает нелегально - эксперты даже предположить не смогли, но сказали, что много.

Российский заемный работник в чем-то похож на иностранных работников, но во многом и отличается. Так, у нас, как и в других странах, в этом статусе много молодежи: 69% младше 30 лет, средний возраст - 31 год, 12% - студенты. Дальше пошли различия.

51% российских заемных работников имеют высшее и неоконченное высшее образование, а 25% - среднее профессиональное. Такая ситуация нехарактерна для других стран, ведь заемный труд - это в первую очередь труд низкоквалифицированный (в России 27,7% заемных работников заняты на позициях упаковщиков, сортировщиков; 14,2% - на позициях консультантов справочных служб и т.п.). Кроме того, в других странах это считается мужским типом занятости, а вот у нас - женским: 72% заемных работников - женщины, часто - матери маленьких детей. Причем объяснить это демографической ситуацией, то есть тем, что в России в принципе больше женщин, нельзя. Сами же эксперты уточнили, что в сфере труда распределение мужчин и женщин у нас равное.

- Может быть, у нас женщины готовы на любой труд, - предположила ведущий научный сотрудник Института управления социальными процессами НИУ ВШЭ Ирина Козина.

В основном заемные работники трудятся у нас на позициях рабочих (45%), продавцов-консультантов (28%), специалистов (23%). Лишь 4% составляют руководители. При этом их средняя зарплата ниже, чем в среднем по стране: 21 055 руб. против 23 746 руб. Что любопытно, рабочие, которых, по статистике, при этом типе занятости как раз больше всего, зарабатывают в среднем еще меньше - 15 087 руб. А относительно неплохая средняя зарплата вырисовывается за счет руководителей (45 220 руб. в месяц) и ИТР (42 542 руб. в месяц).

КАК ПОПАДАЮТ В ЧАЗ

Как показало исследование, на заемную работу (через частное агентство занятости - ЧАЗ) мало кто попадает по собственному желанию. 60% заемных работников изначально в ЧАЗ обратились за постоянной работой. Еще 20% вообще работу не искали, работали на предприятии с постоянным контрактом, но добровольно-принудительно были выведены за штат собственным работодателем. 9% искали любую работу, видимо, уже доведенные безработицей. Еще 8% искали временную работу, но при этом не надо забывать, что временная работа и заемная - разные вещи. При временной работе сотрудник заключает срочный трудовой договор напрямую с работодателем, ЧАЗ в этом никак не участвует. Зачем же заключать договор о временной работе через ЧАЗ? Почему предприятие не заключает договор напрямую?

- Это менее выгодно для работодателя как в денежном плане, так и в плане самой этой функции работы с персоналом, - пояснила корреспонденту “Солидарности” Козина.

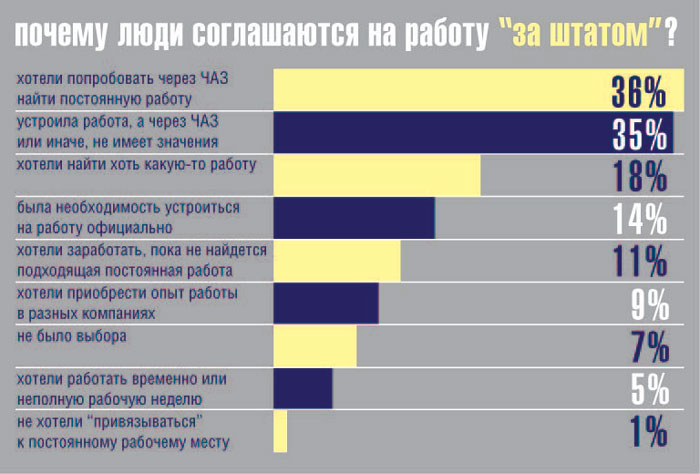

Если посмотреть на график № 1, можно увидеть, что лишь 1% заемных работников хотели работать именно по такому типу занятости.

Главный аргумент ассоциации ЧАЗов и Ассоциации европейского бизнеса в споре о необходимости легализации заемного труда в России состоит в том, что этот труд нацелен прежде всего на сезонную работу, на временные проекты, то есть на так называемую мобильную работу. Однако всего 10% респондентов так охарактеризовали свою работу. 11% назвали ее временным выходом из ситуации, 14% - работой без гарантий и 16% - надежной работой. У половины же работников вообще нет четких представлений о том, чем плоха или хороша их работа “за штатом”.

Если посмотреть на график № 2, то видно, что большинство арендованных работников действительно не очень понимают особенностей своего труда. Больше половины в качестве ее достоинств назвали наличие официального трудового договора и стабильность получения заработной платы. А чуть меньше половины - наличие гарантий в виде отпуска и оплаты больничных. Можно себе представить, в каких условиях эти люди работали раньше! Вот только к заемному труду это никакого отношения не имеет. Это должен обеспечивать любой работодатель. И опять видим, что именно специфические особенности этого типа занятости (возможность менять места работы, делать перерывы в работе) в качестве достоинств отметили лишь 12% работников.

Зато перечень недостатков удивления не вызывает. На первых местах - отсутствие гарантий постоянной занятости, отсутствие льгот и соцгарантий, которые есть у постоянных работников.

- Конечно, работодателям это (заемный труд. - Ю.Р.) выгодней, чем работникам. Работники в данном случае проигрывают. Но они соглашаются на эту работу. Лишь 7% сказали, что у них не было другого выхода, у остальных на это какие-то другие причины. И только 1% - группа будущих работников, которым вообще не нужна постоянная работа, - ответила на вопрос “Солидарности” о выгодах заемного труда Ирина Козина.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Так чем же является заемный труд: трамплином к постоянной работе или уходом в безработицу? 95% опрошенных заявили, что в будущем хотят получить постоянную работу, при этом 83% надеются получить ее на том предприятии, где трудятся в настоящее время. Получается, что заемный труд реально как другой тип занятости рассматривает не более 5%, для всех остальных - это вынужденная мера в отсутствие постоянной работы. При этом такая временная мера перерастает в постоянную: 36,5% заемных работников трудятся в этом статусе больше трех лет, 20,8% - два-три года.

- На самом деле, чтобы оценить работника и понять, нужен он предприятию или нет, в общем-то, двенадцати месяцев достаточно, наверное, - полагает эксперт.

Несмотря на то, что конфликты с ЧАЗами возникали лишь у 8% заемных работников, 36% хотят вступить в профсоюз, 1% уже в нем, а 45% верят, что профсоюзы способны отстаивать их интересы.

- Очень странно, что это в основном молодые люди, что важно. Почти 40% хотят вступить в профсоюз. В ЧАЗе это довольно проблематично, - прокомментировала Ирина Козина.

То есть у заемных работников довольно большая потребность в коллективной защите их прав. И это несмотря на то, что в среднем по России доверие к профсоюзу как институту довольно низкое, около 20%.

- Основная проблема заключается в том, как в условиях России будет распространяться заемный труд, если дать ему законодательное оформление. Мы уже видим, что часть рабочих мест - это те рабочие места, которые перешли из статуса постоянных во временные. Это явление называется прекаризацией (от англ. Precarious - сомнительный, опасный, рискованный, негарантированный, нестабильный, стоящий на песке. - Ю.Р.). Будет ли бизнес создавать новые рабочие места под эту временную занятость, или постепенно произойдет переход от стабильной занятости к временной, и крупные предприятия станут совсем невесомыми в плане рабочей силы и ответственности перед работниками? - задает риторический вопрос эксперт Высшей школы экономики.

То есть даже эксперты Высшей школы экономики, проводившие исследование для “Стратегии-2020”, не уверены в том, что заемный труд так уж выгоден работникам, как это зачастую расписывают кадровые агентства. Конечно, есть те самые мифические “работники будущего”, которые хотят три месяца работать, потом три месяца жить на Бали, потом еще два месяца работать... вот только пока что их лишь 1%, зато намного чаще встречаются нарушения трудовых прав и гарантий работников. Даже в крупных, официальных агентствах занятости. Что уж говорить о теневом секторе, который пользуется этими схемами и для ухода от налогов, и для резкого сокращения издержек на рабочую силу.

Юлия РЫЖЕНКОВА

Инфографика Олега СДВИЖОВА

Статистические таблицы приводятся из исследования НИУ ВШЭ, проведенного в рамках работ по подготовке предложений в для “Стратегии-2020”

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь на сайте

Работаем - там же, работу делаем - ту же, числимся - отдельно. Сейчас часть оставшихся в старой конторе грозятся так же вывести, как и нас ранее. Мотивируют интересно - мол, мы, технические специалисты, относимся к вспомогательному персоналу! - чем ввергают в ступор (это в связи-то!). На вопрос о том, а кто же тогда основной, отвечают: продажники, ведь деньги приносят они... И это всё происходит в компании с преимущественным госучастием (в виде Связьинвеста). Нет, у нас государство не социальное и неправовое... Не наше у нас государство!!!

А Вам - спасибо за статью, и всего-всего!