Пришло письмо, привожу полностью как есть:

“Вообще, “большой профсоюз” звучит как “большой брат”. А это не всегда хорошо. Точнее - всегда плохо. Поскольку изначально предполагается, что только “большой брат” знает, что надо “меньшому брату” для его хорошей жизни. И только глава семьи знает, как правильно распорядиться деньгами. Между прочим, “меньшие братья” (первички) перечисляют все в соответствии с Уставом “большому брату”. Но вот ведь какая незадача - ну хочется (до зубовного скрежета) контролировать все профсоюзные расходы по всей великой России. И не просто контролировать, но и распоряжаться. Не знаю биографии гл. редактора Шершукова - работал ли он председателем первички. Даже если работал - видимо, там, вверху, в Москве как-то все нивелируется и забывается. Все видится в другом масштабе, глобальнее что ли.

Как в целом и в Правительстве РФ и ГД РФ - такие законы принимаются, что реального, конкретного, отдельно взятого человека, гражданина за ними не видно. То же произойдет и с централизацией финансовых средств профсоюзов. Какие сметы ни составляй - все равно ничего не получишь обратно. А конкретной работой по привлечению новых членов в “большой профсоюз” занимаются на местах, в конкретных первичках. Прилагая определенные усилия, привлекли новых членов в профсоюз, повысились собираемые чл. взносы, но их надо отдать “большому профсоюзу”, который для привлечения новых членов профсоюза не сделал ничего.

Уж сколько лет на местах “младший брат” стонет, просит “большого брата” решить проблему со ст. 43 ТК РФ. Результат нулевой. И от количества средств данный результат не зависит.

С уважением,

председатель первичной профсоюзной организации Рефтинской ГРЭС ОАО “Энел ОГК-5” Сергей Львович Сенных”.

Отвечаю.

Уважаемый Сергей Львович!

Есть такое выражение - “родителей не выбирают”. Ровно так же не выбирают и родственников. Братьев в том числе.

Так вот, в профсоюзе - все по-другому. Здесь как раз “старших братьев” выбираете именно вы. Знают они что-либо или не знают, правильно делают или неправильно - оцениваете тоже вы (голосуя или не голосуя за них). Даже то, правильно или неправильно тратят они деньги, тоже именно вы - “младшие братья” в вашей терминологии - оцениваете.

Теперь о том, кто что делает, много или мало - для привлечения членов и работы с ними.

Для начала расскажу историю. Насколько я знаю, практически все профсоюзные структуры мира базируются на централизации взносов. Почему? Потому что первичная организация (как у нас в стране), или “локал” (как называется профструктура, например, в США), основываясь только на собственных силах, не в состоянии делать некоторые вещи. Например, создать забастовочный фонд. Или оказывать членам профсоюза полноценную юридическую помощь, консультации по охране труда. Или провести переговоры с собственником, который сидит далеко от предприятия.

Есть и другая проблема. Даже на сохранившихся еще предприятиях-гигантах, где вроде бы и много денег, оставшись один на один с работодателем, профком имеет больше шансов подпасть под его давление.

Именно поэтому (и не только) средства профсоюза обычно централизуются, а потом на заседании коллегиальных органов (куда вы тоже выбираете “старшего брата”) распределяются сверху вниз.

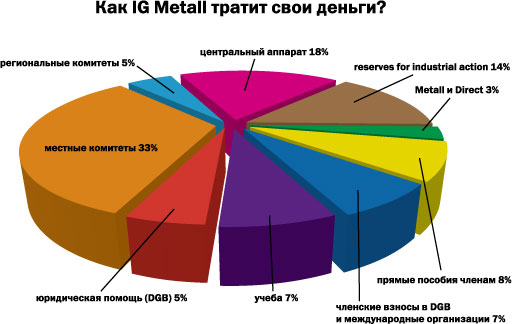

Вот как, например, распределяются эти средства в одном из самых мощных немецких профсоюзов IG Metall (после моих последних публикаций этот график мне прислал А. Этманов):

На диаграмме структура годового бюджета:

- 100% собранных взносов идет наверх, и дальше они распределяются по решению главного “законодательного” органа профсоюза (а не по милости председателя первички: сколько захочу - столько и отдам наверх...);

- DGB - это национальный профцентр Германии;

- юр. помощь (5%) - отраслевой профсоюз покупает у своего профцентра услуги (чтобы каждому профсоюзу не содержать уйму юристов, они вместе содержат высококлассных...);

- Metall и Direkt (3%) - названия профсоюзных журналов;

- Reserves for industrial action (14%) - это резерв на акции, включая забастовочный фонд.

За счет такой структуры взносов отраслевой профсоюз обладает финансовыми возможностями не только для организации - сверху вниз - юридической работы, но и для формирования серьезного забастовочного фонда. Поэтому когда вас члены профсоюза спрашивают: “Почему в Германии профсоюзы проводят забастовки, а в России нет?” - вы может ответить, что одна из главных причин - это децентрализация финансовой системы профсоюзов в России. То есть именно та система, за сохранение которой вы выступаете в своем письме.

Как вы сами знаете, структура распределения взносов в любом российском профсоюзе совершенно другая. Откуда она возникла? До середины 1980-х годов, еще в советских профсоюзах, имела место как раз полностью централизованная система финансов - сверху вниз. Конечно, тогда профсоюзы занимались еще и социальным страхованием, что давало дополнительные возможности. Как раз пресловутые “профсоюзные путевки” были именно потому, что их распределение шло через профсоюзы. Но не за деньги профсоюзов! (Кстати, и кассы взаимопомощи тогда существовали - но не за счет собираемых профвзносов, а как отдельные инициативы: деньги в кассу взаимопомощи вкладывали только те работники, которые желали в этом участвовать.)

С началом перестройки произошло следующее. На съезд профсоюзов пришел М.С. Горбачев, заявил, что профсоюзы “танцуют польку-бабочку” с директорами. И для вроде бы улучшения финансовых возможностей первичек на одном из следующих пленумов ВЦСПС было принято решение “перевернуть пирамиду”, то есть отдать львиную часть взносов в первичные профорганизации. Пасту выдавили из тюбика, первички с радостью за это проголосовали, а тогдашнее профсоюзное начальство придавили партийным решением и необходимостью “бороться с профсоюзными бюрократами”.

Прошло более 20 лет, и уже можно оценить результаты.

Децентрализация средств и переворачивание пирамиды победили не профбюрократов, а профспециалистов. Никакого забастовочного фонда. Минимум денег на общепрофсоюзную юридическую работу, охрану труда. Минимум - на информационную работу.

Вопрос: где профсоюзные взносы?

Ответ: огромная часть первичек не в силах обеспечить полноценную колдоговорную работу, юридическую и информационную работу. Эти недостатки они пытаются компенсировать раздачей матпомощи. Что не останавливает падения членства.

Вывод: раз децентрализация не работает - и это видно в цифрах - значит, нужно возвращаться к централизации.

Вы совершенно правильно, на мой взгляд, ставите вопрос о контроле за распределением взносов. Значит, одновременно с решением “взносы наверх” должно быть принято решение о прозрачности профбюджета для коллегиальных профорганов. Раз той прозрачности, которая есть сейчас, не хватает, значит, нужно “прозрачить” сильнее.

Но! Мне кажется, что главная проблема здесь - не готовность или неготовность “центра” обеспечить эту самую прозрачность. А то, что очень многие профсоюзные руководители за эти самые 20 с лишним лет привыкли считать собираемые первичкой взносы не общепрофсоюзными, а “своими”. Определенный резон в этом есть. Вы и сами пишете “Прилагая определенные усилия, привлекли новых членов в профсоюз, повысились собираемые чл. взносы, но их надо отдать “большому профсоюзу”, который для привлечения новых членов профсоюза не сделал ничего”. Да только где-то “ничего не сделал” из-за недееспособного руководства (а кто у нас таких “старших братьев” избирает?), а где-то “ничего не сделал” - потому что вы ему на это денег не выделили. Есть в нескольких профсоюзах центральный аппарат численностью 6 человек - это на всю Россию! Много они наработают?

Сергей Львович! Я вполне понимаю ваше опасение “отдать деньги неизвестно на что и остаться ни с чем”. Значит, нужно придумать такой вариант, чтобы “отдавать” на конкретное направление, которое явно принесет профсоюзу в целом и вашему профкому в частности пользу. Но оставлять все как есть, руководствуясь принципом “на мой век членов профсоюза хватит”, уже нельзя.

Спасибо за ваше мнение, с надеждой на понимание.

Александр ШЕРШУКОВ

Пoстскриптум

Уже после того, как текст был написан, в редакцию позвонил еще один председатель профкома. Кроме аргументации из письма, которое я цитировал выше, он изложил еще два основания для матпомощи. Во-первых, в ситуации, когда у работников низкая зарплата, матпомощь оказывается чуть ли не единственным способом помочь конкретному человеку в трудной жизненной ситуации. Второе - если взносы “заберут в Москву”, то на них возникнут претенденты со стороны, как на любые финансовые ресурсы, которые можно “приватизировать”.

Поскольку времени обстоятельно поговорить было мало, отвечу через газету.

1. Конечно, отказаться от матпомощи, в принципе, невозможно. Но есть разница: это исключение или правило? В России матпомощь - это правило. Причем крайне широко распространенное. Но я предложил бы любому предпрофкома сравнить свой бюджет с бюджетом IG Metall. В частности сравнить графы матпомощи, которая и в более обеспеченной Германии есть. Только там она - 8%.

Я бы предложил такую версию. Именно потому, что мы тратим львиную долю на матпомощь, мы не можем добиться от работодателя существенного повышения зарплаты работникам. На инструменты борьбы денег не хватает.

2. Вообще-то претенденты на профресурсы (пусть и не такие значительные) возникают и сейчас. В основном получается отбиться. Мне кажется, что если в отраслевом профсоюзе высший коллегиальный орган будет отвечать за все деньги, включая фонды, и возможность “раздербанить” эти фонды будет отсутствовать, то, и подход к решениям в отраслевом профсоюзе (ко всем, включая кадровые) будет более ответственным, нежели - извините - сейчас.

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь на сайте

Согласна что нужна централизация средств, у нас в России все крупные отраслевые профсоюзы сами по себе, каждый борется за свои права как может отдельно друг от друга или не борется вообще, а использует свой профсоюзный фонд для культурно-массовой работы или кассы взаимопомощи.

Считаю необходимым сначало объединить все отраслевые профсоюзы на региональном уровне, повысить региональный статус профсоюзов. Например, на тойже базе ФППК пусть работают специалисты по отраслям. Отраслевые крайкомы, горкомы, терркомы упразднить. Пусть координируют работу в городах и районах координационные советы. За счёт сэкономленных денежных средств на аренде крайкомами помещений,содержании аппарата создать более доступный, оперативный правовой департамент ФППК, с бесплатной юридической консультацией и представительством в суде, технической инспекцией труда.

- Профсоюзные средства нужно консолидировать не по отрослевому, а региональному признаку. Москва не близко, а профсоюзам Приморья нужна реальная, оперативная юридическая помощь.

- Сделать более доступным правовое и профсоюзное образование для профактива первичных профорганизаций, организовыть за счёт профсоюзных средств выездные школы профсоюзного актива, обучить нештатных правовых и технических инспекторов.

- Консультирование по вопросам трудового законодательства сделать более оперативным через сайт регионального профсоюза, за счёт централизации средств привлечь к работе в профсоюзе больше квалифицированных юристов и инспекторов по охране труда, специалистов по информационной и идеологической работе.

Оба случая – прекрасный повод проявить профсоюзную солидарность. Где она? Разве можно назвать таковой регулярное освещение «процесса века» в одноимённой профсоюзной газете или дежурные писули в Следственный комитет или Генпрокуратуру? В декабре состоялся Генсовет ФНПР. Никаких призывов к массовым протестам. Разгром офиса членской организации Федерации властями – не повод? Тогда, что повод?

В Европе, да и в Штатах власти резонно опасаются без совсем уж веских причин «наезжать» на профсоюзы. Не буди лихо, пока оно тихо! Наши не боятся. Почему? А что им угрожает, кроме «грозных» писем Генпрокурору? На них всегда готовы стандартные отписки. Со стороны руководящих органов ФНПР можно не опасаться не то чтобы призывов к массовым акциям протеста, но даже намёков покинуть Общероссийский народный фронт...

Что не хватает руководству ФНПР, чтобы ПРИЗВАТЬ профсоюзы проявить, наконец, солидарность? Демократического централизма? Централизации средств?

В идеале, такая профсоюзная система была бы самой разумной.

Вопрос упирается в наш российский менталитет (лень, покорность, воровство): ДОВЕРИЕ-то есть для таких революций?

Решать ГРАЖДАНАМ - а где они?

За 20 лет "перестройщикам" удалось главное - "очистить" трудовые коллективы от непокорных и авторитетных в рабочей среде людей, остальных "согнуть" под молотом сокращения и потери работы.

Протест ушел "на кухни". Разве это не показатель КАЧЕСТВА профсоюзных организаций?

Доверия нет практически никому, а уж тем более, "верхушкам" профструктур.

Разве профсоюзные боссы на местах не укрепляют это недоверие своим поведением и соглашательской политикой под маркой "социального партнерства"?!

Разве бессилие ФНПР даже в вопросе реального уровня МРОТ и соотношения с прожиточным минимумом не очевидно для работников, тем более, думающих членов профсоюза?!

Отсюда вопрос - КТО будет переворачивать профсистему с головы на ноги?

Новые выборы из числа "опытных" и "заслуженных" профсоюзионеров?

Чтобы попасть в новую структуру НОВЫМ лидерам (откуда их завезут без "регалий"?), появятся опять УСЛОВИЯ, которые разработает та же "оргмашина" ФНПР.

Вот почему при понимании необходимости перемен, я смотрю на очень разумную систему профсоюза Германии с великим сожалением - для нас это УТОПИЯ.

ПОКА не произойдет смена поколений в профорганизациях.

ПОКА самих работников "не клюнет петух" безвыходности (сократят, а работы по профессии нет).

ПОКА в самих профорганизациях не займутся ВСЕРЬЕЗ информационной работой и обучением (людей надо готовить, просвещать - разве профсоюзионеры в этом заинтересованы?).

Вот и весь расклад на ближайшие 5-10 лет. К сожалению...

Ну а матпомощь настоящий профсоюз (в России) оказывает не из взносов своих членов, а убедительно предлагая соответствующему работодателю помочь материально нуждающемуся работнику...

Уважаемый Сергей Львович, я неосвобождённый председатель первички в "нефтянке", поэтому готов подписаться под каждой Вашей строчкой. Но перемены нужны. Иначе власть с бизнесом уничтожат нас тихой сапой. Им нужно для этого ещё немного времени.

Согласен, если отменим матпомощь, то в нашей первичке из 80-ти (кстати, какой забастовочный фонд от этих взносов?) членов профсоюза останется 3-5 человек, но зато это будут люди на которых можно положится, которые не сдадут и не продадут. Не всё так однозначно. У каждого своя правда...