Общественные науки всегда пытаются дать ответ. И если естественные науки похожи на круг, который чем больше, тем больше его соприкосновение с неизвестным, то общественные науки напоминают спираль. Теория провоцирует полемику, та порождает новую теорию или новые аргументы, пока этот круговорот не заслонит источник. Подборка книг в этом номере - попытка ответить на большие вопросы. Кратко о коррупции и не до конца - о свободе.

Лесли ХОЛМС

“Коррупция: очень краткое введение”

Москва, Издательский дом “Дело” РАНХиГС, 2021

Название книги говорит само за себя. Ни добавить, ни убавить. Впервые “Коррупция” была издана в 2015 году на английском языке, и как вы понимаете, за прошедшее время изменились лишь детали. Само же явление - константа в мире перемен. Автор книги Лесли Холмс - известный исследователь коммунизма и посткоммунистических процессов, вопросов коррупции, организованной преступности и методов борьбы с ними. Он член Академии общественных наук Австралии, заслуженный профессор политологии Мельбурнского университета, приглашенный профессор Института философии и социологии Польской академии наук и Китайского народного университета в Пекине, а до 2017 года - приглашенный профессор Болонского университета.

Больше, чем заглавие, о книге скажет оглавление - никаких метафор, иносказаний или эзоповых намеков на то, что и так всем известно. “Введение” действительно очень краткое. Как говорят в подобных случаях, каждая отдельная тема заслуживает своей большой книги и детального исследования. За вычетом предисловий научного редактора и Холмса, а также списка сокращений, очень краткое введение занимает 162 страницы.

Как это часто бывает, определение очевидного явления вызывает трудности, поэтому книга начинается с попытки ответа на вопрос “что такое коррупция?”. Если вы тут же вспоминаете монолог Геннадия Хазанова про газету “Советский спорт” и то, что в нее должно было быть вложено, то нет - взятками тема коррупции не исчерпывается даже наполовину.

Здесь и знакомый по советскому прошлому отечественный “блат” - несколько истощавшая в условиях рынка альтернативная валюта и форма бартера, и китайский блат “гуанси” со своими нюансами, и прочие формы извлечения выгоды в обход закона и должностных инструкций, в которых интерес - не деньги, а статус, положение, привилегии, работа, доступ и прочее. Все это - тоже коррупция.

Второй - и казалось бы, очевидный - ответ на вопрос, “почему коррупция является проблемой?”, содержит гораздо больше факторов, чем с ходу приходит на ум. Например, негативное влияние на рынок труда, которое Холмс не выносит в отдельный параграф, но которого касается.

Для тех, кто изучает коррупцию и борется с ней, измерение масштабов явления - нетривиальная задача. Точные цифры не получить, поэтому антикоррупционные организации обычно аккумулируют данные, полученные разными методами. Один из источников таких данных - индекс восприятия коррупции. Пусть не самый точный, этот показатель все же позволяет получить информацию, близкую к реальной. Кроме того, в сравнении с другими показателями он показывает, насколько коррумпированным считает себя само общество. Большая разница между восприятием коррупции (в ту или иную сторону) и ее оценкой альтернативными методами - интересный симптом, но эта специфическая тема остается за скобками очень краткого введения в проблему.

Русский блат и китайское гуанси - понятия непереводимые и не тождественные друг другу. Это специфические культурные явления, и культурный контекст коррупции не ускользает от внимания Холмса, как и роль социальной системы в распространении коррупции. Автор не углубляется в историю коррупции, тем более местную, так что знания о легальной купле-продаже должностей на Руси остаются на совести читателя.

Проблемам и методам борьбы с коррупцией Холмс посвящает последние две главы.

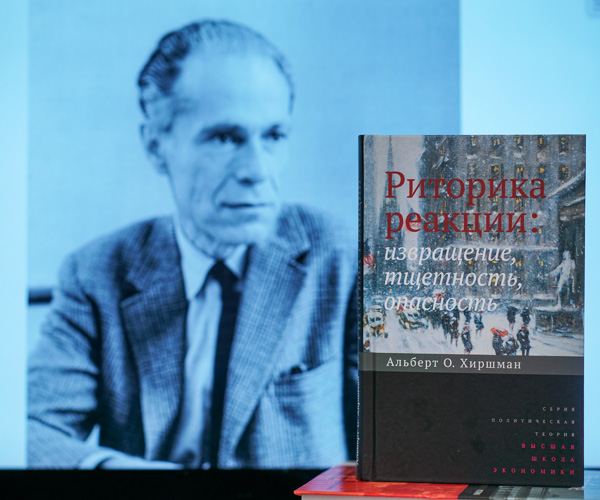

Альберт О. ХИРШМАН

“Риторика реакции: извращение, тщетность, опасность”

Москва, Издательский дом Высшей школы экономики, 2021

Фамилия Хиршман могла бы появиться на сером корешке серии “ЖЗЛ” молодость будущего ученого совпала с бурными событиями в Европе 1930 - 1940-х годов. После учебы в нескольких европейских университетах он сражался в гражданской войне в Испании на стороне республиканцев, воевал за французов до их капитуляции во Второй мировой войне, помогал переправлять беженцев через Францию и Испанию в Португалию, а затем в США. Среди обязанных ему спасением - мыслитель Ханна Арендт, художники Марк Шагал и Марсель Дюшамп. В 1943 - 1946 годах он служил в Стратегической службе армии США, в частности был переводчиком генерала Антона Достлера во время трибунала (состоявшегося до Нюрнбергского процесса). Дальнейшая карьера Хиршмана связана преимущественно с экономическими и финансовыми службами и академическими достижениями. Он умер в 2012-м, на 98-м году жизни.

В книге “Риторика реакции” Хиршман выделяет три ключевых тезиса реакционеров. Он не ставит задачу опровергнуть эти тезисы, ссылаясь на цифры или исторические факты. В пространстве дискуссии, которое он обозначил, это было бы бессмысленно. Позиция Хиршмана - не в стане прогрессистов, а лейтмотив его полемики - не борьба. Автор помещает себя даже не между теми и другими, а в стороне. Так что пафос его работы - в выявлении внутренних противоречий этих тезисов.

Итак, тезисы. Они перечислены в заглавии - извращение, тщетность и опасность. То есть все благие или выдаваемые за таковые начинания обречены на то, чтобы привести к противоположным результатам, нежели ожидаемые, в силу непреднамеренных следствий (извращение). Попытка реформы в лучшем случае повлияет лишь на фасад, а глубинная структура общества при этом останется без изменений (тщетность). Преобразования, которые сами по себе могут быть желательны, предполагают издержки и непредсказуемые в ближней или дальней перспективе последствия другого рода (опасность).

В зависимости от того, кто излагает эти тезисы, причиной нежелательных последствий может “невидимая рука рынка”, трудноопределимые законы общества, человеческий фактор и так далее, вплоть до божественной воли - аргумента, который, как падение крышки рояля, завершает любой спор, но совершенно бессмысленно.

Выделенные Хиршманом тезисы - своеобразная квинтэссенция реакционной аргументации последних двух столетий. Основные сюжеты, на которых он рассматривает апробацию каждого тезиса, - это Великая французская революция, идея государства всеобщего благоденствия, всеобщее избирательное право.

Мысль Хиршмана концептуальна, а не исторична, несмотря на хронологическую последовательность реакционных аргументов, иллюстрирующих каждый тезис. Апелляция к историческим результатам французской революции или введения всеобщего избирательного права сделала бы доводы Хиршмана относительными и перевела бы дискуссию в жанр пикировки с помощью фактов и цифр. Стратегия автора - показать риторичность этих тезисов: притягательна их внешняя оболочка, эмоция и литературная форма, но суть не так глубока.

Расправившись с каждым из тезисов отдельно, Хиршман создает сводную таблицу и выделяет связи между выразителями тезисов по горизонтали, в рамках одного тезиса через исторические эпохи, и по вертикали - в пределах одного исторического эпизода среди выразителей разных тезисов. Не составит труда увидеть, что эти тезисы не вышли из моды. Особенно любы они телевизионным ораторам (надо сказать, не в столь изящной форме, как у Жозефа де Местра или Алексиса де Токвиля, к которым среди прочих обращается Хиршман).

Светлана БОЙМ

“Другая свобода. Альтернативная история одной идеи”

Москва, “Новое литературное обозрение”, 2021

Вероятно, самая неоднозначная книга из всех, что появлялись за полгода в нашей рубрике. Она вышла в подсерии “Антропология”, но то, что это определение скорее вводит в заблуждение.

Наша бывшая соотечественница из Ленинграда, Светлана Бойм в 1981 году эмигрировала в Штаты, где сделала успешную академическую карьеру. И это несмотря на то, что представители ее поприща - гуманитарных наук - в процессе “утечки мозгов” реже находят себе благоприятные гавани, чем представители наук естественных и технических. До своей ранней смерти в 2015 году (Бойм родилась в 1959-м) она числилась профессором в Гарвардском университете, который долгие годы уверенно держится в первой тройке вузов мира. Это возлагает определенную академическую ответственность, поэтому книга “Другая свобода” требует вдумчивого и неспешного чтения.

Название книги не связано с фактом эмиграции автора, но то, что половина ее жизни прошла в Советском Союзе, а другая в США, оставило след в виде частого сравнения двух государств и культур. Холодная война, свобода в США и в России (советской и пост-), набирающее обороты новое противостояние двух держав (книга написана в 2010 году) - все это нашло место на страницах книги, но описывается уместно и не является лейтмотивом.

В своем исследовании автор далека от деклараций. Она рассматривает Свободу через призму художественного текста, емко вбирающего черты времени и открывающегося глубокому мыслителю. Светлана Бойм таковым является. Читателю ее мысль может быть не всегда ясной после первого прочтения. Иной раз кажется - при чем тут свобода? Но надо иметь доверие к автору и следовать за ее оригинальными рассуждениями.

Еще раньше Светлана Бойм написала книгу о ностальгии (“Будущее ностальгии” - впервые опубликована в 2002 году, на русский переведена в 2019-м). Исследование авторефлексии - большой раздел современной исторической мысли: ранее я уже упоминал Алейду Ассман, исследующую феномен исторической памяти. Последняя же для Бойм книга открывает двери исследованию Свободы. Исторический и культурно-философский анализ вторит призыву известного лингвиста Анны Вежбицкой к познанию культур посредством ключевых понятий.

Светлана Бойм пытается определить объем значения “Свободы” в разное время у разных мыслителей, пытается дать историю и словарь понятий, и эта попытка предельно честна даже в неудачах. Читатель приглашается к диалогу, и контраргументы приветствуются - автор не столь мелкого калибра, чтобы отвечать на главный вопрос дидактическими определениями. К XXI веку история мысли дала понять, что такие попытки тщетны. Возможно, свободу так трудно определить именно потому, что определить - значит ограничить, и сама онтологическая суть понятия сопротивляется этому.

Автор начинает с греческих текстов. Понять колыбель европейской цивилизации, в рамках мысли автора, необходимо. Уже во второй главе мы окажемся ближе к “родному пепелищу” и “отеческим гробам”. Автор рассматривает Свободу, как ее понимает Пушкин, и его отношение к демократии в Америке в представлении политического деятеля Алексиса де Токвиля (эта пара появляется и у Хиршмана). Следом идет размышление о месте, которое занимает в истории понятия Свободы ночной разговор Анны Ахматовой и Исайи Берлина. Именно русские тексты - ключевые для разговора о Свободе. При том, что книга написана для англоязычного читателя, ни в одном слове нет банального ликбеза. Но книга не только о русской Свободе. Франц Кафка, Мартин Хайдеггер, Ханна Арендт, Шарль Бодлер - интеллектуальный простор книги завораживает.

Светлана Бойм вторит Аллейде Ассман, когда говорит, что свобода идет рука об руку с принятием собственной истории. У Ассман историческая память - это память немцев о собственных зверствах. В России, говорит Бойм, история ГУЛАГа не получила еще такого принятия. И получила ли спустя более чем десятилетие после написания книги - вопрос открытый.

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь на сайте!

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь на сайте

Если вам не пришло письмо со ссылкой на активацию профиля, вы можете запросить его повторно